「被疑者」と「被告人」「容疑者」の違いとは?被疑者の基礎知識と逮捕までの流れ

犯罪の疑いをかけられた人物は、刑事手続きの段階に応じて「被疑者」や「被告人」と呼ばれます。

2つの呼称は混同されがちですが、両者の法的な立場は明確に区別されています。

「被疑者」や「被告人」「容疑者」という言葉を知っても、どこか自分とは無関係な世界の言葉だと感じている方も多いかもしれません。

しかし、ある日突然、自分や大切なご家族がその立場になる可能性は誰にでもあります。

この記事では、「被疑者」と「被告人」「容疑者」の違いや基礎知識、被疑者にある権利と義務を解説します。

被疑者になってしまった時の逮捕までの流れや、やるべきことも解説するので、ぜひご参考ください。

被疑者とは?

| 被疑者 | 被告人 | 容疑者 | |

| 状態 |

犯罪の疑いがある人 |

起訴された人 |

被疑者とほぼ同じ意味 (俗語) |

被疑者とは、犯罪を犯したのではと疑われて捜査対象となっているものの、まだ検察官から起訴されていない人を指す、法律上の用語です。

単に「怪しい」と思われるだけでは被疑者にはなりません。ある程度の犯罪の嫌疑があると判断し、正式に捜査の対象とした時点から、被疑者と呼ばれます。

次項で、よく同じくくりにされがちな「被告人」と「容疑者」との違いを解説します。

被告人との違い

被疑者と被告人の最も大きな違いは「起訴されたかどうか」という点です。

被疑者はあくまでも「疑いをかけられている段階」。

一方で被告人とは、検察官によって起訴され、刑事裁判を受ける立場になった人を指します。

「被疑者」も「被告人」も、犯罪をしたかどうかは確定していません。確定しているかどうかは裁判の結果次第なので、犯罪をしたことが確定した場合は、「受刑者」と呼ばれます。

つまり、被疑者と被告人は、刑事手続きのどの段階にいるかによって区別されるため、法律上で明確に立場が異なります。

容疑者との違い

容疑者とは、法律上の正式な用語ではなく、主にニュースや新聞などのマスメディアが使用する言葉です。意味合いとしては、法律用語である「被疑者」とほぼ同じと考えて差し支えありません。

マスメディアが、法律用語の被疑者ではなく容疑者という言葉を使う理由に、視聴者や読者の理解を助けるためであると推測されます。

様々な背景がありますが、呼び捨てにすると有罪であるとの印象を与えてしまうことから肩書きが必要であるとされたことや、「被疑者(ヒギシャ)」と「被害者(ヒガイシャ)」の音が似ており、視聴者が聞き間違いを防ぐ必要があったことなどが理由とされます。

そうした長年の報道の慣習が定着して容疑者という呼び方が一般化しています。

しかし、警察や検察官、弁護士などが公式文書や法的な手続きのなかでは、容疑者という言葉を使うことはありません。

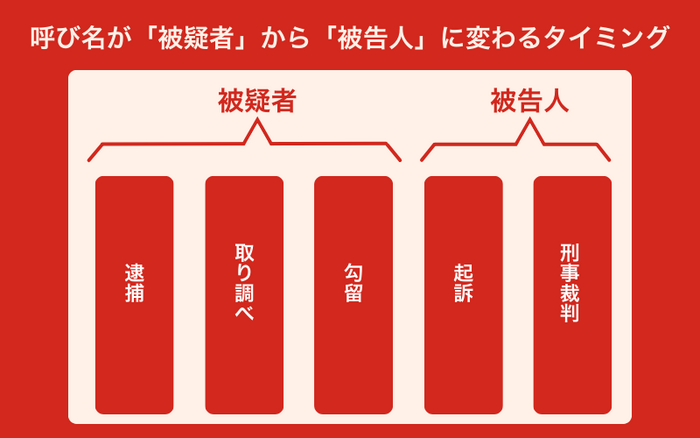

「被疑者」は刑事手続きの段階によって呼び名が変わる

刑事事件の手続きが進むにつれて、呼び方が「被疑者」から「被告人」、そして「受刑者」へと変化します。

呼び方の変化は、その人が法的にどのような立場に置かれ、どのような権利や義務を持つのかを示す重要な区切りになります。

ここでは、刑事事件の手続きの段階によって、呼び名がどのように変わっていくのか解説します。

起訴されない段階は全て「被疑者」と呼ばれる

警察などの捜査機関が「犯罪の疑いがある」と判断して捜査を開始してから、検察官が起訴するまでの間は、その人は一貫して「被疑者」と呼ばれます。

捜査機関は、被疑者の段階で取り調べや証拠収集といった捜査活動をおこない、捜査の結果を踏まえ、検察官が起訴するかどうかを最終的に判断します。

被疑者の段階でどのような対応をとるかによって、不起訴処分となるか、起訴されて呼び名が変わるかが決まるのです。

起訴されると「被告人」に変わる

検察官が事件を裁判にかけることを決定する「起訴」という手続きをもって、「被疑者」は「被告人」という呼び名に変わります。

起訴とは、検察官が裁判所に対し「罪を犯した疑いが濃厚であるため、刑事裁判によって有罪か無罪か、科すべき刑罰を判断してください」と正式に申し立てる行為です。

起訴を境に、事件の舞台は警察・検察といった捜査機関から、裁判所へと完全に移り、判決が確定するまでその人は「被告人」として扱われます。

有罪が確定すると「受刑者」になる

刑事裁判で懲役・禁錮などの有罪判決が確定した人は「受刑者」となります。

「被告人」はあくまで裁判を受けている立場ですが、「受刑者」は刑罰を受けることが確定した立場です。

ただし、判決で「刑の全部の執行猶予」が付された場合は、直ちに刑務所に収容されるわけではありません。

また、言い渡された期間のうち、執行猶予期間を差し引いた期間、刑務所に入ることになります。

被疑者が持つ権利と義務

被疑者という立場になってしまった人は、強い不安を感じるかもしれません。

しかし被疑者が不当な扱いを受けないように、黙秘権や弁護人選任権、接見交通権という権利が定められている反面で、取り調べ受忍義務があるとされています。

今後の手続きを有利に進めるためにも、被疑者が持つ権利と義務を把握しておきましょう。

黙秘権

被疑者には、言いたくないことは無理に発言しなくてもよい「黙秘権」という権利があります。

これは、憲法と刑事訴訟法で保障された、被疑者が持つ最も基本的かつ強力な権利の一つです。

【日本国憲法】

第三十八条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

【刑事訴訟法】

第百九十八条

② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。第三百十一条

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

被疑者の自白は有罪の強力な証拠となり得ます。

精神的に追い詰められた状況で、事実に反する不利な供述をしてしまうことを防ぐために、黙秘権があるのです。

取り調べが始まる際には、捜査官から必ずこの黙秘権があることを告げられます。

自分を守るためにも、黙秘権を正しく理解し、行使しましょう。

弁護人選任権

被疑者には、いつでも弁護士を「弁護人」として依頼し、助けを求められる「弁護人選任権」があると、日本国憲法と刑事訴訟法で定められています。

【日本国憲法】

第三十四条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

引用元:衆議院|抑留及び拘禁の制約

【刑事訴訟法】

第三十条

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

引用元:e-GOV法令検索|弁護及び補佐

弁護士は、刑事手続きにおいて唯一、全面的に自分の味方となってくれる存在です。

弁護士に依頼すると、以下のようなサポートが受けられます。

- 取り調べの対応に関するアドバイス

- 黙秘権などの権利を適切に行使するための助言

- 不当な取り調べに対する抗議

- 家族への連絡や状況説明

- 被害者との示談交渉

- 早期の身柄解放(釈放)や不起訴処分に向けた弁護活動

孤立しがちな被疑者にとって、法的な知識と経験が豊富な弁護士は、精神的にも物理的にも最大の支えとなります。

接見交通権

逮捕・勾留されている被疑者には、弁護人と誰にも邪魔されずに会って相談できる「接見交通権」という権利があると、刑事訴訟法で定められています。

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

引用元:e-GOV法令検索|弁護及び補佐

この権利の重要なポイントは「立会人なくして」という部分です。

警察官などの捜査員が同席することなく、弁護士と二人きりで秘密の会話ができます。

外部と遮断された状況で、弁護士と自由にコミュニケーションがとれるこの権利は、被疑者にとって安心感を得られる重要な権利です。

とはいえ、被疑者の逃亡や罪証の証拠隠滅などを防ぐために、必要な措置を規定することができるため、悪どいことは考えないようにしましょう。

取り調べ受忍義務

身体拘束されている被疑者には権利だけでなく、捜査機関からの取り調べに応じる「取り調べ受忍義務」があるとされています。

第百九十八条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

引用元:e-GOV法令検索|操作

被疑者は捜査機関からの適法な取り調べ自体を拒否することはできず、それに応じる義務があると解釈されています。

しかし「取り調べに応じる義務」と「質問に答える義務」は全くの別物です。

前述の通り、あなたには「黙秘権」が保障されているため、取り調べの場にいる義務はあっても、質問の一つひとつに答える義務はありません。

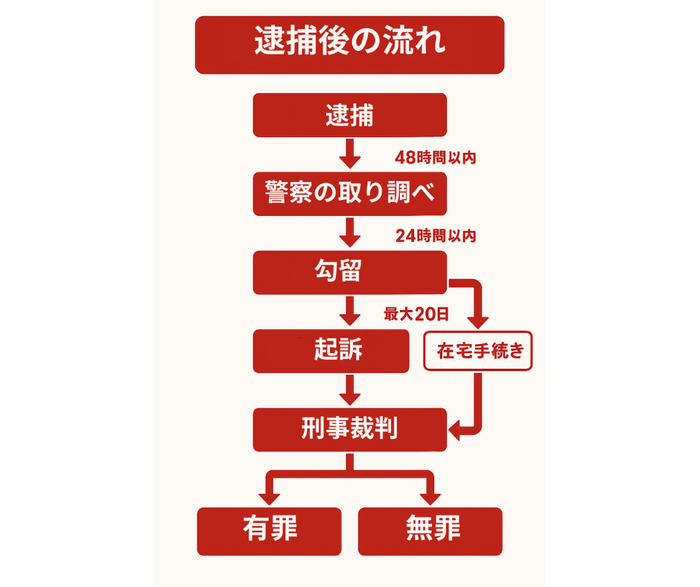

被疑者として逮捕された時の流れ

もし自分や家族が被疑者として逮捕されてしまったら、その後はどうなるのでしょうか。

逮捕後の手続きは、刑事訴訟法によって厳格な時間制限が定められており、非常にスピーディに進んでいきます。

限られた時間の中で適切な対応ができるかどうかが、その後の結果に大きく影響します。

ここでは、逮捕から裁判に至るまでの基本的な流れを、4つのステップに分けて解説します。

①検察に送致

警察に逮捕された被疑者は、逮捕の時から48時間以内に、事件に関する書類や証拠物と共に、検察官のもとへ送られます。

警察は、被疑者の取り調べを行い、なぜ逮捕が必要だったのか、どのような犯罪の疑いがあるのかをまとめた書類を作成します。

48時間以内に弁護士に接見を依頼できれば、今後の手続きの流れや、取り調べに対する心構え、黙秘権などの具体的なアドバイスを受けられます。

弁護士による早期のサポートは、被疑者にとって大きな心の支えとなり、不利な供述調書が作成されるのを防ぐ上で極めて重要です。

②勾留の請求

検察官は、逮捕後72時間かつ検察庁に事件が送致されてから24時間以内に勾留が必要かを判断し、裁判官に勾留の請求をおこないます。

裁判官が勾留を認めるのは、主に以下のいずれかの理由がある場合です。

- 定まった住居がない

- 証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある

- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある

裁判官が勾留を決定すると、被疑者は原則として10日間、留置場で身柄を拘束されます。

勾留は、状況によっては最長で10日間延長されることもあります。

③起訴するかの決定

検察官は、最長20日間にわたる勾留期間が満了するまでに、被疑者を起訴するかどうかを決定します。

起訴されずに終了させる場合は不起訴といい、前科が付くことはありません。

また、処分保留の場合もあり、不起訴や処分保留の場合は直ちに釈放となります。

起訴までの間に弁護士に相談できれば、適切な対応をとることができ、不起訴になる可能性が高まるでしょう。

④刑事裁判をおこなう

検察官に起訴されると、その瞬間から被疑者は「被告人」に変わり、法廷で刑事裁判を受けることになります。

刑事裁判では検察官が犯罪の証明を行い、弁護人は被告人に有利となる主張や証拠を提出し、裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合の刑罰がくだされます。

逮捕から起訴までの流れは、まさに時間との戦いです。

どの段階で、どのような対応をとるかが、その後の人生を大きく左右するのです。

被疑者は逮捕されない場合もある

全ての刑事事件で、被疑者が逮捕されるわけではありません。

拘束を受けずに捜査が進む「在宅事件」というケースも多くあります。

在宅事件とは、被疑者が普段通りの生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しに応じて警察署や検察庁に出頭し、取り調べを受ける事件のことを指します。

しかし、在宅事件であっても「被疑者」という立場に変わりはありません。

捜査の結果、証拠が十分に集まれば、最終的に起訴されて刑事裁判になる可能性は十分にあります。

「逮捕されていないから大丈夫」と安易に考えるのは控えましょう。

また、身体拘束の有無にかかわらず、「被疑者」となった段階で、できるだけ早く弁護士に相談してください。

今後の見通しや取り調べへの対応についてアドバイスを受けることが、自分を守るためにも重要です。

被疑者になってしまった時にやるべきこと

もし、自分やご家族が被疑者という立場になってしまったら、不利益な行動を避け、有利な状況を作るために積極的に動くことが重要です。

ここでは、被疑者となった場合にやるべき3つの行動を解説します。

①逃亡や証拠隠滅を疑われる行動をしない

被疑者となり在宅事件で捜査が進んでいる場合、絶対に逃亡や証拠隠滅を疑われるような行動は取らないでください。

「逮捕されていない」という状況は、捜査機関が「被疑者には逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断しているからです。

以下のような行動は慎みましょう。

- 捜査機関からの連絡を無視する

- 正当な理由なく、指定された出頭要請に応じない

- 事件の関係者(共犯者や目撃者など)に連絡を取り、口裏合わせをしようとする

- 事件に関係する物(パソコン、スマートフォン、書類など)を隠したり、捨てたりする

警察からの出頭要請を無視し続けると、捜査機関は「逃亡のおそれあり」と判断し、逮捕される可能性が非常に高くなります。

やむを得ない事情で出頭できない場合は、正直にその旨を伝え、日程の再調整を申し出ましょう。

②被害者と示談交渉をおこなう

窃盗や傷害事件などで被害者がいる場合、早期に被害者との間で示談を成立させることが重要です。

示談とは、当事者間の話し合いによって民事上の紛争を解決することです。

被疑者が被害者に対して謝罪し、示談金(慰謝料や損害賠償金)を支払うことで、事件の許しを得られる可能性があります。

ただし、被疑者本人やその家族が直接被害者と交渉することは、感情的な対立を招くリスクがあります。

示談交渉は、冷静かつ専門的な対応ができる弁護士に依頼するのが安全で効果的です。

③弁護士に相談する

被疑者になったと分かった時点、あるいは逮捕された直後に、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士は法律の専門家として、そして唯一の味方として、あなたの権利を守るために活動してくれます。

取り調べへの適切な対応や早期の身柄解放など、速やかに弁護士に依頼すると得られるメリットは計り知れません。

刑事事件に巻き込まれた際は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

刑事事件に強い弁護士をお探しなら「ベンナビ刑事事件」の利用をおすすめします。

全国の法律事務所の中から、お住まいの地域や相談したい内容に応じて、刑事事件を得意とする弁護士を簡単に検索できます。

初回相談が無料の事務所も多数掲載されているため、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

誤認逮捕で被疑者にされた場合は被疑者補償規定を利用できる

万が一無実の罪で逮捕・勾留されたものの、最終的に不起訴処分となった場合、国に対してその間の補償を請求できる「被疑者補償規程」という制度があります。

被疑者補償規定とは、不当に逮捕されたことに対する、国からの金銭的な補償制度です。

この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の理由で不起訴となっている場合

- 罪を犯さなかったと認められる理由がある場合

- 補償の申し出があった場合

いずれも、被疑者として抑留または拘禁を受けた人が対象です。

なお、補償は自分から申し出をしなければ、支払ってもらえないため注意してください。

被疑者になってしまったら早期に弁護士に依頼すべき

被疑者となった場合、弁護士へ早期に相談することが、その後の運命を分けると言っても過言ではありません。

具体的にどのようなサポートが期待できるのか、3つの大きなメリットをご紹介します。

被疑者といつでも接見ができる

弁護人は被疑者と接見することで、的確なアドバイスをしたり、犯罪の嫌疑を晴らすような証拠収集活動をしたりと、重要な役割を果たします。

例えば、警察に逮捕された場合、勾留されるまでの間は、基本的に弁護人以外の者は被疑者と面会することはできません。

なるべく早いタイミングで取調べに対する対策や、今後の方針などについてアドバイスを受けることが重要です。

アドバイスとは、具体的には取調べに対してどのような供述が有利・不利となるのか、被疑事実を認めるべきか否認するべきかなどがあげられます。

逮捕後に勾留された段階では、被疑者は弁護人以外と面会は可能ですが、事案によっては接見禁止処分により、面会ができないということもあります。

このような場合でも弁護人はいつでも自由な接見が保障されています。

被疑者ノートを活用できる

弁護士から「被疑者ノート」を入手し、日々の取り調べ状況を記録することで、不当な捜査から自分の身を守ることができます。

被疑者ノートとは、被疑者が取り調べの内容を記録するための専用ノートで、弁護士との接見を通じて入手可能です。

ノートには、以下のような項目を毎日記録していきます。

- 取り調べの日時・場所・担当捜査官の名前

- 食事や睡眠、入浴などの状況

- 捜査官から言われたこと(質問内容、雑談など)

- 自分が話したこと

- 暴言や脅し、利益誘導といった不当な言動の有無

被疑者ノートは、捜査官に対する強力な牽制となり、不当な取り調べの抑止力として機能します。

万が一、意に沿わない供述調書が作成され、後の裁判でその内容が問題となった場合にも有効です。

被疑者ノートは「その自白は強要されたものであり、証拠能力はない」と主張するための客観的で極めて有力な証拠となります。

示談交渉を任せられる

被害者がいる犯罪では、弁護士に示談交渉を任せることで、事件の早期解決と有利な処分を得られる可能性が高まります。

示談が成立すれば、検察官や裁判官は「被害感情は和らぎ、当事者間で解決が図られている」と判断しやすくなるのです。

当事者同士では感情的になりがちな交渉も、第三kouse者である弁護士が間に入ることで、冷静に進められるでしょう。

示談の成立は、不起訴処分の獲得や、起訴された場合でも執行猶予付き判決などの刑の減軽に直結する、重要な弁護活動のひとつです。

被疑者に関するよくある質問

被疑者に関する基礎的な事柄を記載してきましたが、その他にも疑問が残る場合もあるでしょう。

ここでは「いつ釈放されるのか」「被疑者になったことが周囲にバレないか」「被疑者が死亡した場合はどうなるのか」といった質問にお答えします。

Q被疑者になったらいつ釈放されますか?

被疑者の釈放の可否は検察官が判断します。

そのため、被疑者が釈放されるのは、検察官が身柄解放を指示した場合であることが一般的です。

他にも、検察官の勾留請求を裁判所が却下したり、勾留の取消や執行停止を裁判所が認めた場合も、被疑者は釈放されます。

なお、釈放と似た言葉に「保釈」というものがあります。

これは保釈保証金の支払いを条件に一時的に身柄拘束を解く手続ですが、保釈は被疑者には認められていません。

保釈申請ができるのは起訴されて被告人となってからです。

Q周囲に被疑者になったことはバレますか?

被疑者になったからといって、必ずしも周囲にばれるわけではありません。

しかし、社会的に関心の高い事件については、被疑者が逮捕された場合にマスコミに報道される可能性があります。

報道するかどうかはマスコミ側の判断によるため、コントロールはできません。

そのため、事件の内容によって、周囲に伝わってしまう可能性は否定できません。

Q被疑者が死亡したときはどうなりますか?

被疑者が死亡した場合は、裁判ができないため起訴されません。

被疑者死亡のまま書類送検されます。

そして、被疑者死亡の主文で不起訴裁定書を作成し、不起訴処分され、刑事事件が終了します。

まとめ|被疑者になったら速やかに弁護士に相談すること

本記事では、被疑者の意味や被告人・容疑者との違い、逮捕後の手続きの流れ、被疑者が持つ権利やとるべき行動について解説してきました。

もし自分や家族が被疑者という立場になってしまったら、決して一人で抱え込まず、速やかに弁護士に相談してください。

不安な状況のなか唯一の味方となり、最善の結果を目指して全力でサポートしてくれます。

刑事事件に強い弁護士をお探しなら「ベンナビ刑事事件」をご活用ください。 全国の法律事務所の中から、刑事弁護を得意とする弁護士を地域や相談内容で簡単に検索できます。

無料相談に対応している事務所も多数掲載されていますので、利用してみてください。

【初回相談0円】【性犯罪に注力◎】ご自身・ご家族が逮捕された/取調べを受けているならすぐにご相談を!刑事事件に豊富な解決実績を持つ弁護士が粘り強く対応します【早朝・深夜相談/オンライン面談◎】

事務所詳細を見る

【迅速対応】不同意わいせつ/性犯罪/痴漢/盗撮・のぞき/レイプ・強姦/児童ポルノ・児童買春「家族が逮捕された/不起訴にしてほしい」警察とのやり取りはお任せを!弁護士にしかできないサポートがあります◎

事務所詳細を見る

【即日接見OK】窃盗・盗撮・痴漢・薬物・冤罪など幅広い刑事事件に対応◆初動対応を重視した【有料相談】だからこそ、示談成立・身柄解放・不起訴へ◆クレプトマニアや依存症治療・更生まで見据えた本気の刑事弁護◆豊富な知識・経験と情熱で、最善の結果へ

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

刑事事件の基礎知識に関する新着コラム

-

立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...

-

たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...

-

エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...

-

恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...

-

本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...

-

罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...

-

未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...

-

不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...

-

本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...

-

本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。

刑事事件の基礎知識に関する人気コラム

-

逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...

-

本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。

-

犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...

-

書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...

-

少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。

-

鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...

-

観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。

-

刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...

-

この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...

-

在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...

刑事事件の基礎知識の関連コラム

-

鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...

-

刑事事件でよく聞く被疑者という言葉ですが、「容疑者」や「被告人」とはどういった違いがあるのでしょうか。そしてもしも自分が被疑者になってしまった場合、...

-

本記事では、廃棄物処理法違反について知りたい方向けに、廃棄物処理法違反に該当する代表的な行為、一般人・事業者それぞれの廃棄物処理法違反を防止するポイ...

-

家宅捜索によって証拠品が押収されると逮捕・取調べ・捜査を経て懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。この記事では①家宅捜索が行われる時間②どこまで...

-

自分が逮捕されるかもしれない、あるいは家族や友人が逮捕されてしまったというとき、相談の時間や経済的な余裕がない場合は、まずは無料のメール相談を活用す...

-

この記事では、被告人に関する基礎知識や注意点、被告人が裁判中にもつ人権保障について解説します。

-

検察庁から呼び出され、取り調べを受けることになったら、どのように対応すればよいのかわからない方がほとんどでしょう。 本記事では、取り調べに臨むまえ...

-

単純逃走罪と加重逃走罪は、いずれも対象が勾留された被疑者や受刑者などとなり、一見して違いがわからないかもしれません。本記事では両者の概要や違い、共通...

-

刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...

-

本記事では、立ちションと罰金の関係が気になる方に向けて、立ちションだけなら罰金になる可能性はないこと、立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪4選...

-

刑法第39条には『刑事責任能力のない人は処罰の対象外とする、または、処罰を軽減する』という記述がされています。刑法第39条とは具体的にどういうものな...

-

「少年センター」とはどのような施設なのか、具体的な活動内容・対象年齢・利用条件などについて解説します。

刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る