拘留とは?勾留との違いや拘留される主な犯罪を詳しく解説

- 「拘留ってニュースで聞くけど、勾留と何が違うの?」

- 「もし家族が拘留されたらどうなるの?」

このような疑問や不安をお持ちではありませんか。

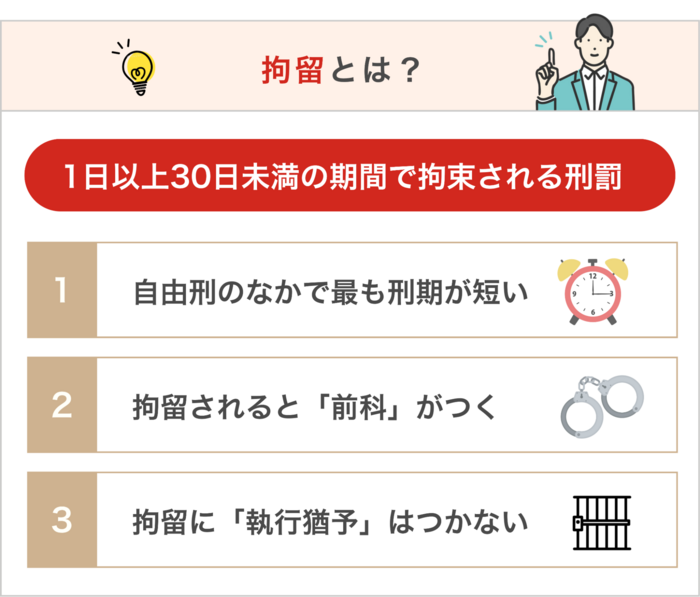

拘留とは、有罪判決を受けた際に科される刑罰のひとつで、「1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されること」を意味します。

本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。

拘留とは|1日以上30日未満の期間で拘束される刑罰

拘留(こうりゅう)とは、有罪判決を受けた者に科される刑罰の一種で、「1日以上30日未満の間、刑事施設に拘束されること」を指します。

刑務作業は基本的に科せられません。

拘留の収監先は、拘置所・留置所などがあります。

(拘留)

第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

日本の刑事罰は大きく以下の3つに分けられますが、拘留はこの中の「自由刑」に分類されます。

- 生命刑(受刑者の生命を断つ:死刑)

- 自由刑(受刑者を刑事施設に収監する:懲役刑など)

- 財産刑(金銭による刑罰:罰金刑など)

- 自由刑のひとつとして位置づけられる刑罰

- 収容期間は「1日以上30日未満」と比較的短期間

- 刑務作業の義務はない(希望する場合には作業をおこなうこともある)

「前科」はつくが「執行猶予」はつかない

拘留も有罪判決に基づく刑罰であるため、拘留の判決が確定すれば前科がつきます。

前科とは、過去に裁判で有罪判決を受け、その刑が確定したことを示す記録です。

たとえ拘留期間が短くても、「前科あり」として記録され、この事実が将来の就職活動や資格取得、海外渡航などに影響を及ぼす可能性があります。

また、拘留には執行猶予が適用されません。

執行猶予は、有罪判決を受けた場合に刑の執行を一定期間猶予する制度です。

刑法第25条第1項では、執行猶予が適用されるのは「三年以下の懲役または禁錮、または五十万円以下の罰金」に限られ、拘留はこれに含まれません。

したがって、拘留の判決が下された場合は、必ずその刑が執行されることになります。

拘留とほかの自由刑|「懲役」「禁錮」との違い

拘留・懲役・禁錮はそれぞれ身体を拘束する自由刑ですが、「拘束期間の長さ・労役があるかどうか」に大きな違いがあります。

| 刑罰 | 拘留 | 懲役 | 禁錮 |

|---|---|---|---|

| 期間 | 1日以上30日未満 | 1月以上20年以下(無期もあり) | 1月以上20年以下(無期もあり) |

| 労役義務 | 刑務作業の義務なし(申請によりおこなうことは可能) | 所定の刑務作業をおこなわせる | 刑務作業の義務はない(申請によりおこなうことは可能) |

拘留は最も期間の短い自由刑で、労役の義務はありません。(本人が申し出れば認められることもある)

一方、懲役と禁錮は有期の場合1ヵ月以上20年以下と拘束期間は共通していますが、懲役には労務義務があるのに対し、禁錮には課されないという違いがあります。

拘留と勾留|刑罰かどうかが主な違い

「拘留」と「勾留」は読み方が同じ「こうりゅう」ですが、その意味と目的はまったく異なります。

「拘留」がすでに判決が下された後の刑罰の一種に対し、「勾留」は刑罰ではありません。

勾留とは、「逮捕された被疑者が逃亡や証拠隠滅などをする可能性がある場合に、逮捕後も継続して刑事施設に身柄を拘束しておくこと」をいいます。

(刑事訴訟法第60条)

第六十条

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

ニュースで「〇〇容疑者を逮捕後、勾留」と報じられるのは、判決前の手続きとしての「勾留」です。

これに対し、裁判で有罪となり「拘留15日」の刑が確定した場合が「拘留」にあたります。

メディアでも混同されることがあるため注意が必要です。

勾留についてさらに詳しい方は「勾留とは?勾留される要件や期間、早期釈放を実現する方法を解説」をあわせてお読みください。

「拘留」と「勾留」の違いを比較表で解説

「拘留」と「勾留」の違いは、定義・期間・法的根拠など多岐にわたります。

以下の表で主な違いを整理したので、ご確認ください。

| 項目 | 拘留 | 勾留 |

|---|---|---|

| 定義 | 有罪判決による刑罰 | 逃亡・証拠隠滅を防ぐための手続き |

| タイミング | 刑事裁判で有罪判決が確定した後 | 逮捕後・起訴後(判決確定前) |

| 期間 | 1日以上30日未満 | 原則10日(延長で最大20日) |

| 法的根拠 | 刑法 | 刑事訴訟法 |

| 場所 | 刑事施設(拘留場など) | 主に警察署の留置施設、拘置所 |

| 前科 | つく | これだけではつかない(有罪判決が確定すればつく) |

逮捕や勾留の期間も拘留期間にカウントされる

判決が下される前に勾留されていた日数は、その全部または一部が、判決で言い渡された拘留の刑期に算入されることがあります。

これを「未決勾留日数の算入」といいます。

(刑法第21条)

(未決勾留日数の本刑算入)

第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

たとえば、逮捕後に15日間勾留され、裁判で「拘留20日」の判決が出たとします。

このとき、裁判所が「未決勾留日数のうち10日を本刑に算入する」と判断すれば、実際に服役するのは残りの10日間となります。

法定刑に「拘留」がある主な犯罪

拘留は比較的軽微な刑罰であるため、法定刑として定められている犯罪の種類は限られています。

具体的には、以下のような犯罪で拘留が科される可能性があります。

| 犯罪名 | 法定刑 | 内容 |

|---|---|---|

| 公然わいせつ罪 (刑法第174条) |

六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 公共の場で不特定多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をおこなった場合に成立する |

| 暴行罪 (刑法第208条) |

二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 他人に対して暴行を加えた場合に成立する |

| 侮辱罪 (刑法第231条) |

一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 具体的な事実を示さずに公然と人を侮辱した場合に成立する |

拘留を避けるには不起訴処分を得ることが重要

拘留を回避するには、「不起訴処分を得ること」が重要です。

不起訴とは、検察官が特定の事件について起訴しないと決定することです。

日本の刑事司法では、検察官が起訴した事件の有罪率は99.9%以上と極めて高いのが実情です。

そのため、起訴されてから無罪判決を取るのは現実的ではなく、不起訴処分を得ることがポイントとなってきます。

拘留は期間が短く、罰則としては比較的軽い部類に入ります。

しかし、有罪判決が確定すれば前科がつくため、将来への影響は避けられません。

そのため、最も現実的で効果的な対応策は、不起訴処分を目指すことです。

起訴や不起訴についてさらに詳しく知りたい方は「起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント」をあわせてお読みください。

不起訴処分を得るために取るべき4つの行動

拘留を回避し、不起訴処分を得るためには、事件が起きた後、なるべく早い段階で適切な行動をとることが鍵となります。

ここでは、不起訴の可能性を高めるために取るべき具体的な4つの行動について解説します。

- 早急に弁護士に相談する

- 被害者との示談を成立させる

- 自首をする

- 取り調べには誠実に対応する

ご自身やご家族が刑事事件の当事者となってしまった場合に、どのような対応が考えられるのか、ぜひ参考にしてください。

早急に弁護士に相談する

不起訴を目指すためには、まず弁護士に相談することが不可欠です。

逮捕されてから検察官が起訴・不起訴を判断するまでの期間は、「最長でも23日間」と非常に限られています。

この期間内に有効な手を打つためには、一日でも早い弁護士への相談が、その後の結果を大きく左右します。

弁護士は、「逮捕されないための活動」から「逮捕後のサポート」「不起訴の獲得や刑罰の軽減」まで一貫して対応してくれます。

- 被害者がいる事件での示談交渉

- 被疑者に有利な事情をまとめた意見書の検察官への提出

- 取り調べに対する適切な対応方法のアドバイス など

不当な身柄拘束を避けたり、最終的な処分を軽くしたりするための専門的な弁護活動ができます。

とくに身柄を拘束された状態では、本人は自由に動けないため、外部とのパイプとなる弁護士の存在が不可欠です。

被害者との示談を成立させる

不起訴処分を得るためには、被害者との示談が非常に重要です。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、示談金を支払うなどして当事者間で事件を解決することです。

示談が成立すると、被害者の処罰を求める意思が和らいだと評価され、検察官が起訴を見送る可能性が高まります。

ただし、被害者との直接交渉は感情的なトラブルを招く可能性があるため、弁護士を通じておこなうことが望ましいです。

弁護士は中立的な立場から適切な示談条件を提案し、双方が納得できる解決を図ります。

示談についてさらに詳しく知りたい方は「弁護士なしでの示談は危険|示談成立の流れと弁護士に依頼する5つの理由」もあわせてお読みください。

自首をする

犯罪が捜査機関に発覚する前に、自ら警察に出頭して罪を申告する「自首」も、不起訴処分を得るために有効な行動のひとつです。

自首は、本人が深く反省していることを表す行為とされ、刑を軽くすべき事情として考慮されます。(刑法第42条1項)

特に軽微な犯罪であれば、自首したことが決め手となり、不起訴となる可能性が高まります。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

もちろん、自首したからといって必ずしも不起訴となるわけではありません。

しかし、自首をおこなうことで「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断され、逮捕や勾留を回避できる可能性も高まります。

自首の流れや弁護士が同行するメリットについては「自首に弁護士が同行するメリット5つ|弁護士費用や自首の流れを解説」で詳しく解説しています。

取り調べには誠実に対応する

取り調べには誠実に対応することも不起訴を得るために重要です。

取り調べで話した内容(供述)は、供述調書として記録され、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な資料となります。

正直に事実を話し、真摯に反省の態度を示すことで、検察官によい心証を与え、有利な判断を引き出せる可能性があります。

不起訴を目指したい場合は、取り調べに臨む前に弁護士のアドバイスを受けながら供述内容を整えることが安全で効果的です。

弁護士は、どのように供述すべきか、黙秘権を行使すべきかなど、具体的な対応策を教えてくれます。

取り調べについてさらに詳しく知りたい方は「取り調べの実態と有効に進めていくための3つの方法」もあわせてお読みください。

刑事事件に強い弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」

「ベンナビ刑事事件」は、刑事事件に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。

「ベンナビ刑事事件」では、以下の条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

- オンライン面談や電話相談・出張相談の対応

- 土日祝日・夜間の相談が可能

- 相続トラブルの解決実績や具体的な解決事例

- 弁護士の費用や経験年数

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

刑事事件では、初期対応が非常に重要です。

早期の弁護活動により、不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が大幅に向上します。

一人で悩まず、まずは専門家に相談することから始めましょう。

ベンナビ刑事事件なら、経験豊富な弁護士があなたの不安を解消し、最適な解決策を提案いたします。

拘留に関するよくある質問

最後に、拘留に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

Q1. 拘留される場所はどこ?

拘留の刑が執行される場所は、主に拘置所に併設された「拘留場」や、刑務所に附置された施設です。

これは、逮捕後から起訴されるまでの「勾留」期間中に収容されることが多い、警察署内の「留置施設(留置場)」とは異なります。

Q2. 拘留中は家族や友人と面会できる?

原則として面会は可能です。

ただし、施設の保安や規律を保つため、面会には一定のルールが設けられています。

- 面会時間:平日の日中の指定された時間帯のみ

- 1回あたりの時間:20分~30分程度

- 回数:1日に1回、月に数回までなど

- 差し入れ:厳格な規則があり、許可が必要

- その他:事前に施設への予約が必要な場合がある

なお、弁護士との面会(接見)は、一般の面会とは異なり、制限を受けずにおこなうことが保障されています。

Q3. 拘留中はどのように過ごす?

拘留中は規則正しい生活を送りつつ、限られた自由の中で過ごします。

食事は基本的に3食提供され、外部からの差し入れや自弁(自分で購入すること)も可能です。

食事の合間には自由時間があり、この時間を使って読書や手紙を書けます。

書籍は差し入れや購入ができ、日記をつけることも推奨されています。

また、時期により入浴は週に1回から2回程度許可されています。

まとめ

「拘留」は「勾留」と混同されがちですが、「有罪判決によって科される1日以上30日未満の刑罰」であり、前科もつきます。

侮辱罪や軽犯罪法違反などが対象となることがありますが、実際に拘留が科されるケースはまれです。

しかし、万が一ご自身やご家族が刑事事件に関わってしまった場合、その影響は決して小さくありません。

拘留を回避するためには、不起訴処分を得ることが最も重要です。

そのためには、事件発生後できるだけ早い段階で以下の対応をとることが鍵となります。

- 早急に弁護士に相談する

- 被害者との示談を成立させる

- 自首をする

- 取り調べには誠実に対応する

ベンナビでは、初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しています。

まずはお気軽にご相談ください。

【即日接見OK】窃盗・盗撮・痴漢・薬物・冤罪など幅広い刑事事件に対応◆初動対応を重視した【有料相談】だからこそ、示談成立・身柄解放・不起訴へ◆クレプトマニアや依存症治療・更生まで見据えた本気の刑事弁護◆豊富な知識・経験と情熱で、最善の結果へ

事務所詳細を見る

【迅速対応】不同意わいせつ/性犯罪/痴漢/盗撮・のぞき/レイプ・強姦/児童ポルノ・児童買春「家族が逮捕された/不起訴にしてほしい」警察とのやり取りはお任せを!弁護士にしかできないサポートがあります◎

事務所詳細を見る

【迅速対応】不同意わいせつ/性犯罪/痴漢/盗撮・のぞき/レイプ・強姦/児童ポルノ・児童買春「家族が逮捕された/不起訴にしてほしい」警察とのやり取りはお任せを!弁護士にしかできないサポートがあります◎

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

刑事処分の種類と内容に関する新着コラム

-

本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。

-

未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...

-

本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。

-

猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。

-

窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...

-

量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...

-

「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...

-

処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...

-

逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...

-

迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...

刑事処分の種類と内容に関する人気コラム

-

執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...

-

起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...

-

略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...

-

無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....

-

「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...

-

この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...

-

微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...

-

本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。

-

前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...

-

処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...

刑事処分の種類と内容の関連コラム

-

未成年者の飲酒は法律で明確に禁止されています。本記事では、大学での飲み会やサークル活動で飲酒を強要された場合の対処法や、未成年飲酒に関する法的リスク...

-

少年が事件を起こした場合、少年院に入るかどうかが今後の人生を左右する分かれ目になります。本記事では、12歳未満の少年が少年院に収容される可能性につい...

-

猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。

-

迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...

-

「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...

-

今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...

-

仮釈放は早く社会復帰することが可能な重要な制度です。この記事では①仮釈放期間はどのように決定されるのか②受けるための条件③仮釈放を要求する方法④仮釈...

-

窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...

-

前科がつくことによるデメリットは、仕事や結婚など社会生活に影響を及ぼす点です。この記事では、前科の意味を説明した上で、前科がつくことによる具体的なデ...

-

量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...

-

微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...

-

未成年者の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満はお酒を飲むことはできません。2022年4月から成人年齢は18歳になりましたが、飲酒は20歳からです...

刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る