詐欺罪は刑法246条で規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑と定められています。

詐欺罪で逮捕された場合、最長23日間の身体拘束を受けるおそれがあり、さらに新聞やニュースで報道されたりして、刑事裁判の判決も出ていない段階で犯人扱いになってしまう可能性もあります。

詐欺事件では、逮捕されて実刑判決が下されるケースもあるものの、なかには逮捕を回避できたり、執行猶予が付いたりすることもあります。

本記事では、詐欺罪の刑罰や逮捕率、詐欺罪で逮捕されるケースや逮捕後の手続きの流れ、逮捕されないための対処法などを解説します。

この記事からわかること

自分や家族が詐欺罪で逮捕された方へ

詐欺罪で前科を付けたくない方や執行猶予付き判決を獲得したい方は、すぐに弁護士に依頼しましょう。

ベンナビ刑事事件では、詐欺事件の加害者弁護が得意な弁護士を多数掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多くあり、弁護士に相談することで今後の流れが明確になります。

弁護士のサポートを受けて迅速に動くことで、逮捕されずに在宅事件として仕事や普段の生活を続けながら裁判を受けられる可能性も高まります。

弁護活動が遅れると今後の判決に大きく影響するおそれもあるため、後悔しないためにもまずは弁護士に相談してみましょう。

実際に依頼するかどうかは相談後に決めても問題ありませんので、まずは気軽にご相談ください。

詐欺罪とは

詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法第246条 詐欺罪

端的に言えば、重要な事実について嘘をつくなどして、被害者のお金や財物を騙し取るような行為が該当します。

詐欺は「1項詐欺」と「2項詐欺」の2つに分かれており、振り込め詐欺や結婚詐欺などの詐欺行為で財物を騙し取るのが1項、無銭飲食や無賃乗車などの詐欺行為で不法な利益を得るのが2項に該当します。

特に金額の規定などは設けられていないため、たとえ被害額が1万円程度でも詐欺罪は成立します。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法第246条1項)。

拘禁刑のみで罰金刑は定められておらず、刑事裁判にて有罪判決を受けた場合は執行猶予が付かなければ実刑となります。

また、略式起訴と呼ばれる簡易的な裁判手続きを取ることはできず、起訴された場合は裁判所に出廷して対応する必要があります。

ただし、詐欺罪で逮捕されたからといって必ずしも実刑判決が下されるわけではありません。

被害額や相手との示談の有無など、状況によっては不起訴処分となったり執行猶予が認められたりすることもあります。

なお、刑事事件における公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条2項4号)、民事における時効は3年(民法第724条1項)と定められています。

以下では、詐欺罪に類似する犯罪を紹介します。

詐欺未遂罪

詐欺未遂罪とは、上記で解説した詐欺を実行しようとしたものの、結果として未遂で終了したときに成立する犯罪のことです。

(未遂罪)

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法第250条

たとえば「被害者に電話でお金を振り込ませようとしたが、被害者が不審に感じて振り込まずに通報した」というような場合は、詐欺未遂罪として罰せられる可能性があります。

法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の拘禁刑であり、未遂に終わったとしても実刑となる可能性はあります。

準詐欺罪

準詐欺罪とは、判断能力が十分に備わっていない未成年者や、精神的な疾患によって正常な判断ができない方から、誘惑的な方法で財物を騙し取ったりした場合に成立する犯罪のことです。

(準詐欺)

第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

引用元:刑法第248条

詐欺罪と似ているものの「欺罔・錯誤がなくても成立する」という点で大きく異なります。

欺罔や錯誤などの用語については「詐欺罪で逮捕される条件」で後述します。

なお、法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の拘禁刑です。

電子計算機使用詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪とは、電子計算機が人に代わって自動的に財産権の得喪・変更の事務を処理している場合における、不法な財産上の利得行為を処罰するものとされています。

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

引用元:刑法第246条の2

簡単にいうと、機械を騙して利益を得たりする行為が電子計算機使用詐欺罪にあたります。

たとえば、他人名義のクレジットカード情報を悪用してネットショッピングで代金を決済したり、プリペイドカードを改ざんし残額を増やして利用したりする行為などが処罰の対象となります。

電子計算機使用詐欺罪は詐欺罪を補充する目的で規定されており、法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の拘禁刑です。

詐欺罪の逮捕率

法務省が公表している2024年版の犯罪白書によると、詐欺罪の逮捕率は以下のとおりです。

| 詐欺事件に関する項目 |

件数・割合 |

| 検挙件数 |

1万5,846件 |

| 逮捕された件数 |

8,346件 |

| 逮捕されていない件数 |

7,500件 |

| 逮捕率 |

約53% |

また、逮捕後の勾留状況としては以下のとおりです。

| 詐欺事件に関する項目 |

件数・割合 |

| 検察官による勾留請求の件数 |

8,297件 |

| 勾留請求が認められた件数 |

8,154件 |

| 勾留請求が却下された件数 |

41件 |

| その他 |

102件 |

| 勾留率 |

約98% |

上記のとおり、詐欺事件は約2件に1件の割合で逮捕されており、ほとんどのケースで勾留請求がおこなわれて逮捕後も身柄拘束が続くことになります。

詐欺罪の懲役年数の平均・中央値

詐欺罪で有罪判決が下されたものについて、科刑状況をまとめると以下のとおりです。

| 刑期 |

人数 |

| 6ヵ月未満 |

4人 |

| 6ヵ月以上1年未満 |

75人(うち執行猶予28人) |

| 1年以上2年未満 |

1,028人(うち執行猶予773人) |

| 2年以上3年以下 |

1,678人(うち執行猶予1,063人) |

| 3年を超え5年以下 |

339人 |

| 5年を超え7年以下 |

65人 |

| 7年を超え10年以下 |

10人 |

| 10年を超え15年以下 |

1人 |

上記のとおり、最も多いのは「2年以上3年以下」の1,678人で、次いで「1年以上2年未満」で1,028人、「3年を超え5年以下」で339人と続いています。

「2年以上3年以下」と「1年以上2年未満」で全体の約85%を占めており、詐欺罪で有罪になった場合の刑期としては「1年以上3年以下」が平均的といえます。

詐欺罪で逮捕される条件

ここでは、詐欺罪が成立するための条件や具体例などについて解説します。

詐欺罪の構成要件は4つある

詐欺罪が成立するためには、以下の4つの構成要件を全て満たしていなければなりません。

| 構成要件 |

内容 |

例 |

| ①欺罔行為 |

人を錯誤に陥らせる行為のこと |

嘘を付く、偽りの条件を提示するなど |

| ②錯誤 |

観念と真実の不一致のこと |

被害者が加害者の嘘を信じ込んでいる (「どうせ嘘だろう」と思っている場合は該当しない) |

| ③財物の処分行為・財物や財産上の利益の移転 |

被害者の錯誤に基づく処分行為により、加害者が財物や財産上の利益を得ること |

被害者がお金を振り込んで加害者が受け取る、被害者が宝石や貴金属を加害者に渡すなど |

| ④因果関係 |

欺罔・錯誤に基づき財物の処分行為がおこなわれ、財物や財産上の利益が移転したこと |

①②③について因果関係がある |

上記の構成要件をひとつでも欠いていると、詐欺罪は成立しません。

たとえば「被害者が財物を交付する前に嘘に気付き、移転が完了しなかった」という場合は詐欺未遂となります。

詐欺罪が成立する具体例

詐欺罪の構成要件では難しい用語が登場するため、わかりにくい面もあるかもしれません。

ここでは、特殊詐欺として代表的な「オレオレ詐欺」を例に各構成要件の行為を確認しておきましょう。

| 詐欺罪の構成要件 |

オレオレ詐欺での行為 |

| ①欺罔 |

「オレだけど会社のお金を使い込んでしまって、今日中に弁済しないと解雇される」など、加害者が身分を偽って現金が必要な嘘の理由を伝える |

| ②錯誤 |

被害者が「加害者が大変な状況に陥っている」と信じ込む |

| ③財物の処分行為・財物や財産上の利益の移転 |

被害者が指定の銀行口座に現金を振り込み、加害者が受け取る |

| ④因果関係 |

被害者が「トラブルに遭った」という加害者の嘘を信じ込んで現金を振り込み、加害者が受け取った |

結婚詐欺・寸借詐欺・不動産詐欺・架空請求詐欺など、どの手口でも同じように上記4つの構成要件に分解できます。

詐欺事件の共犯者として詐欺罪で逮捕されるケースもある

詐欺事件の加害者になってしまう状況は、自分が積極的に相手を騙した場合だけではありません。

思いがけず詐欺事件に加担してしまった際も詐欺罪は成立します。

たとえば「『高収入のアルバイトがある』という話に乗り、指示された住宅に出向いてキャッシュカードを受け取った」という行為だけでも、詐欺罪が成立して罰せられる可能性があります。

平成30年12月11日最高裁判決

[判示事項]

指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例

[裁判要旨]

マンションの空室に宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において、被告人が指示を受けてマンションの空室に赴き、そこに配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、回収役に渡すなどしていること、被告人は同様の受領行為を多数回繰り返して報酬等を受け取っており、犯罪行為に加担していると認識していたこと、詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどの本件事実関係の下では、被告人には、詐欺の故意に欠けるところはなく、共犯者らとの共謀も認められる。

引用元:平成29年(あ)第44号 覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺被告事件 平成30年12月11日 第三小法廷判決|裁判所

「自分は詐欺だとは知らずに巻き込まれた」などと主張しても、厳しい処分が下されるおそれがあります。

思いがけず詐欺の共犯として容疑をかけられてしまった場合は、素早い対処が必要です。

ただちに弁護士に相談しましょう。

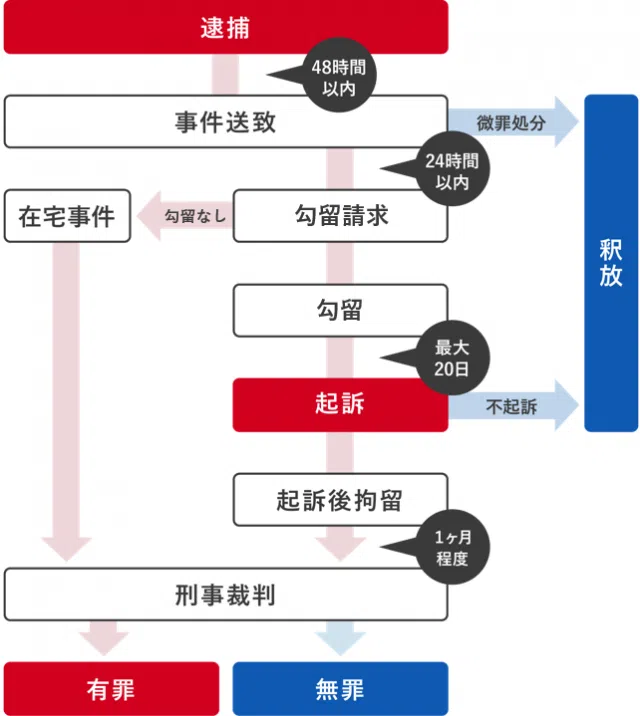

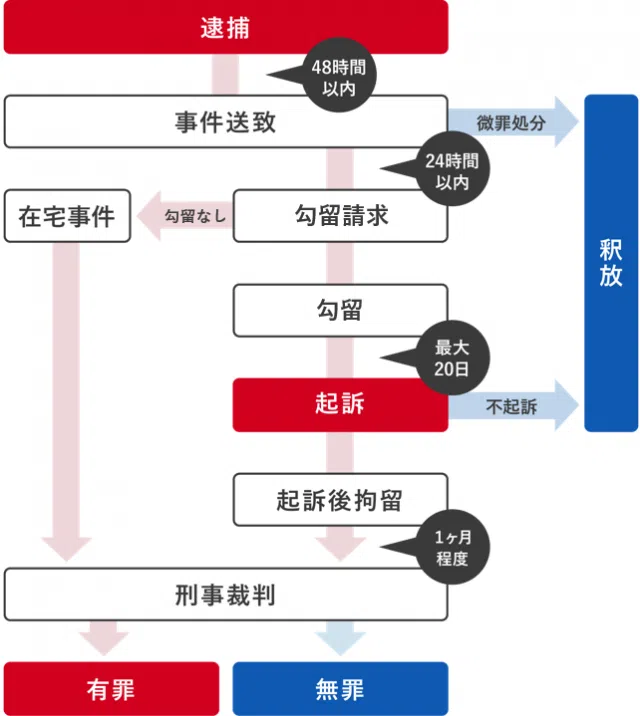

詐欺罪での逮捕後の流れ

詐欺事件を起こして逮捕されてしまうと、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

ここでは各手続きの内容や期間などを解説します。

1.警察による逮捕・取り調べ|逮捕後48時間以内

警察に逮捕されると、警察署の留置場に身柄を拘束され、警察官による取り調べがおこなわれます。

逮捕容疑となった事実を認めるのか・どのような行為を自認するのか・反論はあるのか・詐欺行為ではないと否認するのかなど、逮捕直後の段階では主に「犯行を認める・認めない」を焦点に取り調べが展開されるでしょう。

詳しい取り調べに至らないのは「逮捕後48時間以内に検察官に送致するか身柄を解放するか判断しなければならない」というタイムリミットがあるからです。

身柄を拘束されても寝食の時間は確保されるほか、送検前の手続きや検察庁への移動なども必要になるため、実際に取り調べがおこなわれる時間は半日程度が限界でしょう。

なお、逮捕後72時間は弁護士を除いて誰とも面会できません。

2.検察による勾留請求の判断|送検後24時間以内

送検された場合、検察官は24時間以内に勾留請求するか身柄を解放するか判断します。

ただし、送検直後の段階では取り調べが十分に尽くされていないケースがほとんどであるため、検察官は身柄拘束の継続を求めて裁判所に勾留請求をおこないます。

「詐欺罪とは」でも解説したとおり、詐欺罪で逮捕された場合は高い確率で勾留請求が認められるため、基本的には身柄拘束が続くことになります。

3.検察による取り調べ・起訴不起訴の判断|原則10日間・最長20日間

裁判所が勾留を認めるのは原則10日間までです。

ただし、10日間が経過するまでに捜査が十分に尽くされていない場合は、検察が勾留延長の請求をおこなってさらに10日間の勾留が認められることもあり、勾留期間は最長20日間となります。

特に詐欺事件では事件の全容が入り組んでいるケースも多くあるため、「勾留延長の必要はない」と判断される可能性は低いでしょう。

検察は、勾留期間が満了するまでに被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。

なお、逮捕後72時間を過ぎれば家族や友人などと面会できるようになりますが、証拠隠滅や逃亡などのおそれがある場合や組織犯罪の可能性がある場合などは、引き続き面会を禁止する接見禁止の処分が下されることもあります。

4.刑事裁判にて判決・刑罰の確定(起訴された場合)

検察官によって起訴された場合は、裁判所にて刑事裁判がおこなわれます。

罰金刑が定められている犯罪であれば、手続きが簡易的な略式裁判で裁かれることもありますが、拘禁刑しかない詐欺罪の場合は略式裁判にはなりません。

刑事裁判では、被告人の尋問や証拠の取り調べなどがおこなわれたのち、裁判官によって有罪・無罪や刑罰が言い渡されます。

詐欺罪で有罪になると10年以下の拘禁刑が科されることになりますが、刑期が3年以下であれば執行猶予が付くこともあります。

5.刑事裁判は開かれずに事件終了(不起訴の場合)

検察官によって起訴された場合は刑事裁判が開かれますが、不起訴となった場合は刑事裁判が開かれません。

不起訴処分の場合は即日で釈放されて事件終了となり、前科も付きません。

詐欺の手口と判例

詐欺の代表的な手口としては、特殊詐欺・借用詐欺・寸借詐欺・保険金詐欺・結婚詐欺・ロマンス詐欺・電子計算機使用詐欺などがあります。

ここでは、それぞれの手口について実際の事件例とともに解説します。

特殊詐欺

特殊詐欺とは、面識のない不特定多数に対して、電話・インターネット・SNS・ハガキを用いて現金などを騙し取る手口のことです。

実際の逮捕事例としては、加害者が何者かと共謀して被害者にLINEで「暗号資産市場が非常に好調」と噓をつき、特殊詐欺の受け子として現金1,500万円を騙し取った容疑で逮捕されたというケースがあります(特殊詐欺の「受け子」の51歳女を再逮捕 LINEでうその投資話持ちかけ1500万円詐取疑い|神戸新聞NEXT)。

特殊詐欺の場合、グループで犯行がおこなわれるケースも多く、なかには犯罪の自覚がないまま加担させられてしまうこともあります。

借用詐欺・寸借詐欺

借用詐欺・寸借詐欺とは、返済の意思や能力がないにもかかわらず、お金を借りる振りをしてそのまま騙し取る手口のことです。

実際の逮捕事例としては、加害者が路上で「財布を無くしてしまって、家に帰るまでのタクシー代を貸してほしい」と噓をつき、男女5人から約8万5,000円を騙し取った容疑で逮捕されたというケースがあります(「財布を落として…」善意につけ込む寸借詐欺で18歳男逮捕|knb-tv)。

借用詐欺・寸借詐欺の場合、単なる返済遅延や借金トラブルとして扱われてしまうケースもありますが、上記のように被害額が比較的少額でも逮捕されることもあります。

保険金詐欺

保険金詐欺とは、保険会社を騙して保険金を騙し取る手口のことです。

実際の判例としては、数人が共謀のうえで故意に自動車事故を起こし、保険会社から約1,675万円の保険金を騙し取ったというケースがあります(平成25年7月9日 神戸地裁判決|裁判所)。

上記のケースでは、被告人側に反省の態度が一切なかったことや、詐取金額が高額だったことなどが考慮され、裁判所は懲役3年6ヵ月(未決勾留130日算入)の判決を下しました。

結婚詐欺・ロマンス詐欺

結婚詐欺とは、結婚の意思がないにもかかわらず、結婚を匂わせて金銭を騙し取るという手口のことです。

ロマンス詐欺も結婚詐欺と似たようなもので、直接会わずに主にインターネット上で親密な関係を築き、金銭を騙し取るという手口のことです。

実際の逮捕事例としては、加害者がマッチングアプリで知り合った被害者に対して「闇金に返済するためにお金を貸してほしい」と嘘をつき、現金26万円を騙し取った容疑で逮捕されたというケースがあります(「好きだ」「結婚するために引っ越す」などと送り信用させ… SNS型ロマンス詐欺事件の容疑者として大阪在住の男を山形県警が逮捕 天童市の女性が1000万円超の被害か|山形放送)。

電子計算機使用詐欺

電子計算機使用詐欺とは、電子計算機に虚偽情報や不正な指令を与えて、利益を得たりする手口のことです。

実際の判例としては、インターネットバンキングに不正な情報を与えて預金口座の残高を28億円増額させたというケースがあります(平成30年4月26日 京都地裁判決|裁判所)。

上記のケースでは、同種の手口の中でも類を見ないほど被害額が巨額であることや、複数の詐欺行為があったことなどが考慮され、裁判所は共犯者2名に懲役14年(未決勾留日数350日・330日をそれぞれ算入)の判決を下しました。

詐欺罪で逮捕された場合のリスク

詐欺事件で逮捕された場合、主に以下のようなリスクがあります。

- 実名報道される可能性がある

- 懲戒処分退学処分となる可能性がある

- 逮捕後に起訴されて前科が付く可能性がある

ここでは、それぞれのリスクについて解説します。

実名報道される可能性がある

詐欺罪で逮捕されると、新聞やニュースなどで実名報道されるおそれがあります。

実際に実名報道するかどうかはマスコミ側の判断に委ねられており、そこまで被害額が大きくないようなケースでも公表されてしまう可能性があります。

一度でも実名報道されると、インターネット上に顔や名前などの情報が残り続けてしまい、なかにはSNSなどで拡散されたりする場合もあります。

懲戒処分・退学処分となる可能性がある

詐欺罪で逮捕されたことが会社や学校に知られた場合、懲戒処分や退学処分となってしまうおそれがあります。

警察に逮捕されて取り調べを受けたとしても、勾留されずに数日程度の身柄拘束で済めば、周囲に逮捕の事実を知られずに復帰できることもあります。

しかし、詐欺事件の場合は高い確率で勾留請求が認められるため、逮捕後は最長23日間も身柄拘束が続くことも珍しくありません。

何日も無断欠勤・無断欠席の状態が続いてしまうと「体調不良」などでは隠しきれず、結果的に逮捕されたことが知られて厳しい措置が取られる可能性があります。

逮捕後に起訴されて前科が付く可能性がある

詐欺罪で逮捕されると、捜査機関による取り調べを経て起訴・裁判となり、有罪判決が下されて前科が付くおそれがあります。

「日本の刑事裁判の有罪率は約99.9%」と言われており、起訴された場合は高い確率で有罪判決が下されます。

初犯であれば刑事手続きにおいてさまざまな場面で有利に働くものの、状況によっては初犯でも起訴されたり、執行猶予すら付かずに実刑判決となったりすることもあります。

たとえ執行猶予を獲得して日常生活に復帰できたとしても、前科が付くことで就職活動や転職活動が不利になったり、配偶者から離婚を申し入れられたりなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。

詐欺罪で逮捕されないための対処法

詐欺事件を起こしてしまって、少しでも逮捕回避の可能性を高めたいのであれば、以下のような対応を検討しましょう。

自首をする

刑事事件の加害者が逮捕を回避したい場合は、自首が有効です。

自首は、刑法にて任意的減刑事由のひとつとして定められています(刑法第42条1項)。

自首をした場合、捜査機関側が「逃亡や証拠隠滅のおそれが低く、逮捕の必要性はない」と判断して身柄拘束されずに捜査手続きが進められる可能性があります。

自首は加害者側に有利な事情として働くため、不起訴処分となって前科が付かずに済んだり、執行猶予が付いて実刑を回避できたりする可能性も高まります。

被害者と示談交渉する

示談とは、被害者と加害者の双方による話し合いによって、法廷外で事件を解決する手続きのことです。

加害者は、被害者に対して詐欺をおこなったことの反省や謝罪の気持ちを伝えるとともに、返金や被害弁償などを含めた示談金を支払います。

被害者が示談に応じてくれれば、捜査機関側が「当事者間では問題解決している」と評価して身柄拘束されずに済む可能性があります。

また、自首と同様に示談の成立も加害者側に有利な事情として働くため、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性も高まります。

弁護士に相談する

詐欺事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

自首や示談交渉などの手段は有効ですが、自首は成立要件を満たしていなければ自首として扱ってもらえませんし、示談交渉では被害者から交渉を拒否されることもあります。

弁護士なら、自首の方法や成立要件を満たしているかどうかのアドバイスのほか、逮捕の回避を求める意見書の作成や自首当日の同行なども依頼可能です。

示談交渉では代理交渉を依頼でき、第三者である弁護士が対応することで被害者側の警戒心が和らいで交渉に応じてくれたり、法的視点から的確に主張することで適切な金額で示談成立できたりする可能性が高まります。

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、詐欺事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しています。

すぐにでも弁護活動を受けたい方は、ぜひご利用ください。

詐欺罪の逮捕に関するよくある質問

ここでは、詐欺罪の逮捕に関するよくある質問について解説します。

詐欺罪で捕まる確率は?

法務省が公表している2024年版の犯罪白書によると、詐欺事件の逮捕率は約53%で、約2件に1件の割合で逮捕されています(令和6年版 犯罪白書|法務省)。

なお、逮捕後の勾留率は約98%と非常に高く、ほとんどのケースで勾留請求がおこなわれて逮捕後も身柄拘束が続くことになります。

詐欺罪では一発で実刑になりますか?

詐欺罪で一発実刑になるかどうかは、ケースバイケースです。

刑事裁判では、詐欺の被害額・犯行の悪質性・被害者との示談の有無などの個別の事情を総合的に考慮したうえで、有罪無罪や量刑が判断されます。

たとえば、これまでに詐欺事件などの前科や前歴がない場合は初犯として扱われ、刑事手続きにおいてさまざまな場面で有利に働きます。

ただし、初犯でも「被害額が高額」「犯行が組織的かつ悪質」「余罪が多数ある」などの事情によっては実刑判決が下されることもあります。

詐欺罪の立件は難しいですか?

詐欺事件の場合、詐欺罪の構成要件である欺罔行為を証明する証拠が集まらなかったりして、マスコミなどで「立件は難しい」などと言われたりすることもあります。

実際のところはケースバイケースで、なかには比較的小規模な事件でも十分な証拠が揃って逮捕されたりすることもあり、詐欺事件を起こしてしまった際はまず弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに

詐欺罪で逮捕された場合、警察や検察での取り調べを経て起訴されると、刑事裁判にて判決が下されます。

法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑は定められていません。

たとえ初犯でも、被害額や悪質性などによっては逮捕されて実刑判決が下されることもあります。

できるだけ重い刑罰を回避するためには、自首をする・被害者と示談交渉をおこなう・反省や再犯防止の意思を積極的に主張するなどの対応が重要です。

まずは刑事事件が得意な弁護士に相談して、最善を尽くしましょう。