窃盗罪の初犯で起訴される可能性はある?実刑・罰金の相場と逮捕後の流れを徹底解説

「初めての窃盗で逮捕されてしまった」「家族が窃盗で逮捕されたけど初犯だから実刑はつかない?」と不安を抱えていませんか。

窃盗罪は、たとえ初犯であっても、その後の対応を誤ると、予想以上に重い処分を受ける可能性がある犯罪です。

「初犯だから軽い」と安易に考えるのは禁物です。

この記事では、窃盗罪(初犯)の刑罰の種類や相場、処分が重くなるケース、逮捕後の手続きの流れといった基礎知識から、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得するために最も重要な示談交渉のポイント、弁護士に相談するメリットまで、詳しく解説します。

刑事弁護に強い弁護士に相談できる窓口についても解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【結論】窃盗罪(初犯)の処分は、初犯だから軽いとは限らない

結論から申し上げると、「初犯だから必ず軽い処分で済む」と安易に考えることはできません。

確かに、窃盗罪の初犯の場合、被害金額や被害者との示談の状況等によっては不起訴処分となり前科がつかない可能性もあります。

これは、初めての過ちであること、被害が回復されていること(示談の成立)、そして本人が深く反省していることなどが、検察官や裁判官にとって有利な事情として考慮されやすいためです。

しかし結局のところ、最終的な処分は、事件の内容や被害者との示談が成立しているか否かなど、個別の事情や具体的な状況に基づいて慎重に判断されます。

したがって、油断することなく、ご自身の状況を正確に把握し、適切な対応をとることが極めて重要になります。

窃盗罪(初犯)の刑罰

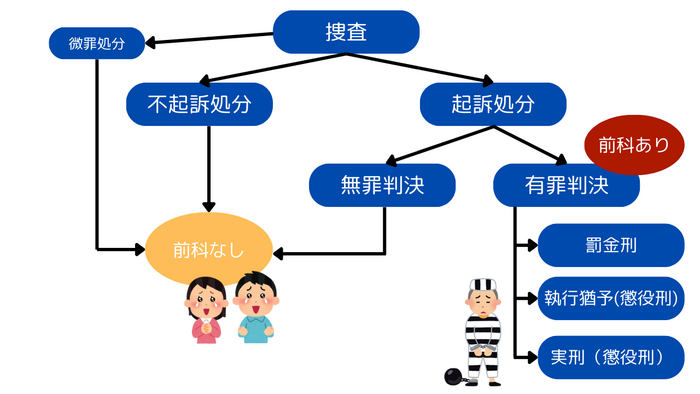

窃盗罪の初犯として捜査が進んだ場合、最終的に下される処分としてはさまざまなパターンがあります。

以下で解説していきます。

不起訴処分:前科をつけずに事件を終えられる

窃盗罪の初犯において目指すべき最も有利な結果は、不起訴処分を獲得することです。

不起訴処分とは、検察官が捜査の結果、被疑者を起訴しない(刑事裁判にかけない)と決定することを指します。

不起訴処分を受けた後に、刑事裁判が開かれることはなく、したがって刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。

不起訴処分にはいくつかの種類がありますが、初犯の窃盗事件で特に重要となるのが「起訴猶予」です。

起訴猶予とは、犯罪の疑いは十分にあるものの、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、そして犯罪後の状況(例えば、被害者との示談が成立し、深く反省しているなど)を考慮し、検察官が今回は起訴を見送るという判断です(刑事訴訟法第248条)。

例えば、窃盗罪を犯した人が被害者と誠実に話し合ったり、二度と過ちを繰り返さないと深く反省したりという態度を示したことで、検察官が「今回は裁判にかけるまでもない」と判断し、起訴猶予となることがあります。

早期に事件が終了する微罪処分

不起訴処分より早期の段階で事件が終了する手続きとして「微罪処分」があります。

微罪処分とは、警察が捜査した事件のうち、極めて軽微なものについて、検察官に事件を送致せず、警察限りで事件を終了させる手続きのことをいいます(刑事訴訟法第246条ただし書き及び犯罪捜査規範第198条)。

例えば、初犯の、被害額が数百円程度の極めて少額な万引きで、盗んだ品物をすぐに返還するなどして被害が回復され、被害者も特に処罰を望んでおらず、本人が深く反省しているといった条件が揃っている場合には、微罪処分となる可能性があります。

起訴処分:刑事裁判を受ける

検察官が捜査の結果「起訴することが相当である」と判断した場合、被疑者は起訴された後に、被告人として刑事裁判を受けることになります。

起訴には、公開の法廷で裁判をおこなう「通常の起訴(公判請求)」と、書面審理のみで罰金または科料を科す「略式起訴」の2種類の手続きがあります。

どちらの手続きが選択されるかは、事件の性質や被告人の状況に応じて、法律で定められた要件に基づき判断されます。

通常の起訴では、法廷で証拠調べや弁論がおこなわれ、最終的に裁判官が懲役刑や罰金刑などの判決を下します。

一方、略式起訴は、比較的軽微で、事実関係に争いがなく、被疑者も略式手続に同意している場合に、検察官の請求によりおこなわれます。

略式起訴が選択された場合、裁判所は書面のみで審査します。

被疑者は刑事裁判を受けずに、判決のみを書面で渡されます。

有罪:罰金刑・執行猶予・懲役の3つの刑罰がある

罰金刑は20~30万円が相場

| 金額 | |

|---|---|

| 上限 | 50万円 |

| 全体の相場 | 20万円~30万円 |

窃盗罪の初犯で有罪となり、罰金刑が科される場合、その金額は事案によって異なりますが、一般的には20万円から30万円程度が相場となります。

ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって変動します。

窃盗罪の法定刑として定められている罰金の上限は50万円であり、理論上はこの範囲内で金額が決定されます。

罰金額を決定する際には、以下の点が考慮されます。

- 盗んだ物の被害額の大きさ

- 犯行の態様(計画性があったか、衝動的だったかなど)

- 被害者との示談の成立・被害弁償の完了の有無

- 被告人の経済状況

特に、被害者に対して誠実に謝罪し、被害弁償が完了している(示談が成立している)場合には、罰金額が低くなる傾向が見られます。

執行猶予:初犯なら付く可能性が高い

窃盗罪の初犯で懲役刑判決となっても、多くの場合、「執行猶予」が付く可能性が高いです。

執行猶予が付いた場合、すぐに刑務所に入る必要はありませんが、前科は付きます。

3年以下の懲役刑の場合、1〜5年の執行猶予が検討されます。

執行猶予を得るには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- これまで禁錮刑以上の判決を受けたことがない

- 禁錮刑以上の執行終了または免除から5年以上経過し、その間に禁錮刑以上の判決を受けていない

- 以前に執行猶予付きの禁錮刑を受け、今回1年以下の判決で情状酌量の余地がある

執行猶予を認められるためには、被害者への弁償を済ませることが重要です。

執行猶予についてのさらに詳しい情報は、こちらのページご参照ください。

懲役刑:犯罪の悪質性を加味して判断される

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、懲役刑の上限は10年と定められています。

懲役刑を受けると前科が付き、刑務所に収容されることになるため、社会的信用や一定期間の自由を失うなど生活に大きな影響を及ぼします。

初犯の場合は刑期が短くなる可能性がありますが、たとえ初犯であっても、以下のケース1からケース5の場合には、悪質性が高いとされ、裁判所は懲役刑の期間を長く設定する傾向にあります。

こうした状況では、執行猶予が認められず、実際に刑務所に収容されることがほとんどです。

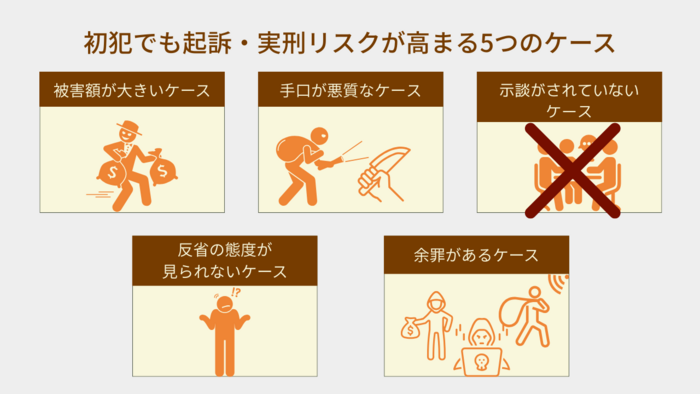

【要注意】初犯でも起訴・実刑リスクが高まる!5つのケースを解説

初犯であることは有利な事情として考慮されますが、それだけで必ずしも不起訴や罰金刑、執行猶予になるとは限りません。

初犯であったとしても、特定のケースに該当すると、執行猶予なしの実刑判決を受けるリスクが高まります。

これらのケースは、犯行の悪質性、被害の重大性、あるいは本人の規範意識の低さや更生の困難さを示すものと見なされるためです。

検察官や裁判官は、これらを著しく不利な事情として重く考慮し、起訴や量刑を判断します。

具体的にどのようなケースが該当するのか、以下で一つずつ詳しく見ていきましょう。

ケース1:被害額が大きい場合

窃盗事件において、被害額は処分の重さを左右する極めて重要な要素です。

被害額が大きいほど起訴される可能性が高まり、実刑判決のリスクも増大します。

明確な基準はありませんが、一般的に被害額が数十万円を超えると実刑の可能性が現実味を帯び、数百万円以上になると初犯であっても実刑判決が下されるケースが多くなります。

これは、被害額が犯行結果の重大性を客観的に示す指標となるためです。

被害額が大きいほど被害者の財産的損害は深刻であり、社会への影響も大きいと評価されます。

また、高額な物を狙う行為自体が悪質とみなされ、量刑が重くなる傾向にあります。

例えば、数百万円相当の高級品を盗んだ場合、初犯で示談が成立していなければ、実刑となる可能性は高いと言えるでしょう。

ケース2:手口が悪質な場合(計画性、常習性など)

犯行に至る経緯や具体的手口が悪質と判断される場合、初犯でも起訴や実刑のリスクが高まります。

これらの要素は、単なる出来心による犯行ではなく、犯行に対する強い意志や、社会のルールを守ろうとする規範意識の欠如を強く示すものとして、検察官や裁判官による量刑判断において重く見られるためです。

以下の場合は、手口が悪質と評価され、重い処分につながりやすくなります。

- 衝動的な犯行ではなく、事前の計画性がうかがえる場合

- 複数人で役割を分担した組織的犯行

- 建造物侵入・住居侵入を伴う窃盗

- 犯行のための凶器の準備・携帯

- 短期間に繰り返していたなどの窃盗行為の常習性

ケース3:被害回復(示談)がされていない場合

窃盗事件において、処分を軽くするためには被害者との示談成立が最も重要です。

示談が成立し被害が回復されれば、加害者の反省と被害回復への真摯な努力が示され、有利な情状として評価されます。

検察官や裁判官は、被害者の処罰感情が和らげば重い処分は不要と考える傾向があります。

逆に、示談が成立しないと被害者の処罰感情が強いとみなされ、起訴や実刑のリスクが高まります。

被害者が交渉を拒否したり、加害者に弁償の資力がないなどで示談が難しい場合もあります。

しかし、そのような状況でも諦めず、弁護士を通じた交渉や、反省文の提出、贖罪寄付など、他の方法で反省の意を示すことが、処分を決定する上で重要になります。

示談不成立の場合でも、被害回復に向けた誠意ある努力が考慮される可能性があります。

ケース4:反省の態度が見られない場合

窃盗事件の処分や量刑では、犯した罪に対する真摯な反省と更生の意欲が非常に重視されます。

これは、刑事司法が再犯防止も目的としており、反省の度合いが再犯可能性を判断する重要な指標となるためです。

容疑を頑なに否認したり、不合理な言い訳を繰り返したりするなど、反省の態度が見られない場合、更生意欲が低いとみなされ、起訴や実刑判決のリスクが高まります。

例えば、取り調べで「借りただけ」と嘘をついたり、裁判で被害者の落ち度を指摘したりする行為は、反省していないと判断され、検察官や裁判官の心証を著しく悪化させます。

その結果、厳しい判決が下される可能性が高くなるのです。

ケース5:余罪がある場合

「初犯」とは通常、前科がない場合を指しますが、捜査中の事件以外に未発覚の犯罪(余罪)が判明すると、処分が重くなる可能性があります。

余罪は常習性があるとみなされ、形式的には初犯でも実質的には再犯者に近い扱いとなり、起訴や実刑のリスクが高まるためです。

余罪は捜査で発覚しやすく、また余罪を隠蔽しようとすると反省していないと見なされ、検察官や裁判官の心証が悪化します。

例えば、同僚の財布から2万円を盗んだ窃盗事件の場合で、過去に何度か同じように職場で他の同僚の財布から少額のお金を盗んでいたことが、捜査で判明した場合には前科がなくてもこれらの余罪は量刑上不利に考慮されます。

余罪を自覚している場合、隠さずに正直に申告し、全被害の解決を図ることが最終的に有利な場合もあります。

しかし、申告には捜査拡大のリスクも伴います。

申告のタイミングや方法は事案や証拠状況により異なり、自己判断は危険です。

必ず弁護士に相談し、最善の対処法についてアドバイスを受け、慎重に行動することが極めて重要です。

窃盗罪は初犯でも実刑になる可能性がある

窃盗罪は初犯でも、被害額や手口次第で実刑判決の可能性があります。

過去の判例でも、初犯で執行猶予が付かないケースは存在します。

警察官になりすましキャッシュカードを盗んだ特殊詐欺の事案

以下は、初犯でありながら実刑判決が下された、特殊詐欺に関連する窃盗事件の判決です。

[事件の概要]

被告人は複数人と共謀し、警察官になりすました被告人が高齢である被害者(当時85歳)宅を訪問し、「被害者救済法の申請書」と称する書面に記入させるなどして信用させ、被害者名義のキャッシュカード2枚を受け取り、トランプカード入りの封筒とすり替え、本物のキャッシュカード2枚を盗み取りました。

そのうえで、盗んだキャッシュカードを使用してATMから現金合計66万4000円を引き出して窃取しました。

【結果】

この判決では、犯行の手口が計画的かつ巧妙であり、高齢者をターゲットとした悪質な特殊詐欺の一環としておこなわれた窃盗である点が重視されました。

他の犯罪と結びついた窃盗や、特に社会的非難の高い手口を用いた場合は、初犯であっても厳しい処分が下される可能性が高いです。

参考:鹿児島地方裁判所 令和5年2月9日判決

同業者の製品を盗んだ事案

以下は、同業者から製品を盗んだという特殊な事情が悪質性を高め、初犯ながら実刑判決に至った事例です。

[事件の概要]

梅干しの生産などを行っている事業者である被告人が、同業の梅干し生産業者の3か所の倉庫に不法に侵入し、各倉庫から梅干しが入った樽(被害額約140万円)を盗み出したとして、建造物侵入罪と窃盗罪で起訴されました。

[解説]

裁判所は、被告人が梅干しの生産等で得た自らの経験や知識を悪用した点を指摘しました。

つまり、被告人は、同業者が梅干しを生産し、管理するためにどれだけの手間や費用をかけているかを十分に理解していながら、自らの利益のために犯行に及び、同業者に多大な損害を与えたと認定しました。

さらに、盗んだ梅干しを流通させる過程で、知人や、事情を知らずに買い受けた人々をも巻き込んでいる点も、犯行の悪質性を高める要素とされました。

この判例は、単なる被害額だけでなく、犯行に至る背景や被告人の立場、知識が悪用されたかどうかといった点も、悪質性の判断や量刑に大きく影響することを示しています。

参考:和歌山地方裁判所田辺支部 平成31年2月21日判決

高額な金品を窃取した事案

【事件の概要】

この事件で被告人は、7回にわたり他人の民家に侵入し、そのうち5回で金品を盗むという住居侵入及び窃盗の罪に問われました。

窃盗による被害は約1600万円という極めて高額なものでした。

【結果】

裁判では、盗まれた物品の一部が被害者に返還されており、被害総額の約半分について実質的な被害回復がなされていることが認められました。

通常、このような被害回復は量刑を軽くする方向に働く有利な事情です。

しかし、裁判所は、一部の被害が回復されている点を考慮してもなお、被害結果が極めて重大であること、複数回にわたる住居侵入窃盗という犯行態様の悪質性などを重視し、被告人の刑事責任は軽視できないと判断しました。

この判例は、たとえ一部の被害回復がなされていたとしても、被害額が極めて高額であったり、犯行態様が悪質であったりする場合には、それだけでは実刑を免れることが難しい場合があることを示しています。

参考:福岡地方裁判所 令和元年12月18日判決

そもそも窃盗罪とは?成立要件と刑罰の基本

ここまで窃盗罪の初犯における処分や刑罰について解説してきましたが、ここで改めて「窃盗罪」の成立要件と刑罰を確認しましょう。

一般的に「泥棒」と呼ばれる行為の多くがこの窃盗罪に該当し、例えば、お店での万引きや、他人の自転車を盗む行為、誰かが置き忘れた物を持ち去る置き引きなども、すべて窃盗罪に含まれる可能性があります。

窃盗罪が成立する3つの要件

窃盗罪が成立するためには、①「他人の財物」を、②「窃取」し、③その行為について「故意と不法領得の意思」があることというの3つの要件すべてを満たす必要があるとされています。

| 要件 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ①「他人の財物」 | 他人が占有する他人の所有物 | 現金や商品、貴金属、自転車、ラブレター |

| ②「窃取」 | 占有者の意思に反して自己または第三者の支配下に移すこと | 被害者のバックから財布をスった後、自分のカバンに入れる行為 |

| ③故意 | 犯罪事実の認識・認容 | 他人の傘を、他人の傘であることを知りながら持ち帰る場合 ※他人の傘を自分の傘だと思って持ち帰った場合は該当しない |

| ④不法領得の意思 | 権利者を排除し、占有した他人の物を自己の物として利用処分する意思 | 盗んだ貴金属を換金しようとする場合 |

故意と不法領得の意思

最後に、「故意と不法領得の意思」が必要です。

「故意」とは、他人の物を盗むという認識があること、つまり「盗むつもり」があったことを意味します。

間違えて他人の傘を持って帰ってしまったような場合は、通常、故意がないため窃盗罪にはなりません。

加えて、「不法領得の意思」も必要とされます。

これは、権利者を永久的に排除し、その物をあたかも自分の所有物であるかのように経済的な用法に従って利用・処分する意思のことです。

一時的に借りるつもりだった場合などは、この意思がないとされることもありますが、判断は微妙な場合もあります。

具体例として、スーパーマーケットで買い物かごに入れた商品を、代金を支払わずに(レジを通さずに)そのまま店の外に持ち出した場合、それは店が管理する商品(他人の財物)を、店の意思に反して自分の支配下に移す行為(窃取)であり、盗むつもり(故意)と自分のものにする意思(不法領得の意思)があるため、これら3つの要件を満たし、窃盗罪(万引き)が成立します。

企画書のAさんが同僚の財布から現金を抜き取った行為も、同様にこれらの要件を満たすため、窃盗罪に該当すると考えられます。

窃盗で逮捕されたらどうなる?手続きの流れ

逮捕されると、まず警察署で取り調べを受け(最大48時間)、その後、事件と身柄が検察庁に送致され、検察官が必要と判断すれば勾留請求され(逮捕から最大72時間)、裁判官が認めるとさらに最大20日間、身体拘束が続く可能性があります。

この勾留期間中に、検察官が起訴するか不起訴にするかを最終的に決定します。

これが逮捕された場合の一般的な流れです。

ただし、すべての事件で逮捕されるわけではなく、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む「在宅事件」となるケースもあります。

逮捕・勾留の流れについてはこちらの記事もご参照ください。

【重要】処分を軽くするためにすべきこと:不起訴・執行猶予を目指す

窃盗罪で捜査対象となった場合、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すために重要となるポイントは以下の点です。

①早期に弁護士に相談する

窃盗事件を起こしてしまった、あるいは家族が逮捕されてしまったという状況に直面した場合、まず最初に取るべき最も重要な行動は、できる限り早く弁護士に相談することです。

早期に弁護士に依頼することで、取り調べへの対応、身柄の早期解放、そして最終的な処分(不起訴や執行猶予)の獲得に向けて、様々なメリットが期待できます。

弁護士は取調べに対してのアドバイスを提供できる

弁護士は逮捕直後から被疑者と接見(面会)を行います。

そこで、弁護士は、黙秘権や署名押印拒否権といった重要な権利を分かりやすく説明し、取り調べで警察官の誘導に乗って不利な供述調書に署名しないよう実践的なアドバイスを提供します。

例えば、逮捕され、慣れない警察署の環境で厳しい取り調べを受けると、誰しも冷静な判断ができなくなりがちですが、「このような質問に対しては、このように答えるのが適切です」「この点については黙秘権を行使した方が良いかもしれません」というアドバイスを受けることで警察官の誘導に乗って自身に不利な供述をすることを避けることができます。

弁護士の存在は精神的な支えとなり、厳しい取り調べ環境でも被疑者が冷静さを保ち、適切に対応できるよう助けます。

身柄拘束への対応

弁護士は検察官による勾留請求を阻止するための活動を行います。

勾留決定がなされた場合も、準抗告を行ったり、示談成立などの事情変化があれば勾留取消請求を行ったりして、早期の身柄解放(釈放)を目指すための法的な手続きを迅速かつ適切に行います。

また、身元引受人の確保など釈放のための条件を整え、身体拘束による不利益を最小限に抑えるためのサポートを行います。

不起訴処分の獲得に向けたサポート

不起訴処分を獲得することができれば前科が付くことを回避できます。

そこで、弁護士は被害者との示談交渉を代理人として進め、被疑者の反省を示す証拠(反省文、嘆願書など)を収集・整理します。

検察官が重視する要素(示談成立、反省度合い、被害額、初犯か否か)を把握し、有利な事情を意見書にまとめて提出し、必要に応じて検察官と面談します。

早期に弁護士に依頼し、これらの活動を迅速に開始することが、有利な結果を得るための鍵となります。

②被害者との示談を成立させる【最重要ポイント】

窃盗事件において、最終的な処分をできる限り軽くするために、最も重要と言えるのが被害者との間で示談を成立させることです。

結論として、示談が成立しているという事実は、検察官や裁判官が処分を決定する上で、極めて有利な事情として考慮されます。

示談を成立させることは検察官・裁判官に以下の点を印象づけます。

- 被害者に対して与えた損害が回復されたこと(被害回復)

- 被害者の処罰を求める感情が和らいだこと(処罰感情の緩和)

- 加害者自身が深く反省していること(反省の表明)

③反省文等の作成や再発防止策の実行

被害者との示談と並行して、または示談交渉が難航している場合でも、自身の罪を深く反省し更生する意思を具体的に示すことが非常に重要です。

例えば、反省文や謝罪文の作成、具体的な再犯防止策の計画と実行、贖罪寄付(反省の意思を示すために、弁護士会や慈善団体などに寄付を行い、その証明書を証拠として提出すること)などを通じて、真摯な反省と更生への強い意欲を形にして示すことが、不起訴処分や執行猶予付き判決につながる可能性を高めます。

窃盗罪(初犯)に関するよくある質問(FAQ)

窃盗罪の初犯に関して、多くの方が疑問に思われる点や不安に感じる点について、よくある質問とその回答をまとめました。

会社に知られずに解決できる?解雇のリスクは?

職場で窃盗事件を起こした場合、会社に知られずに解決できるか、解雇されないか不安になるでしょう。

逮捕されず在宅捜査で不起訴となれば、会社に知られずに解決できる可能性があります。

しかし、逮捕・勾留された場合や起訴されて刑事裁判となり報道された場合は、会社に知られるリスクが高まります。

逮捕・勾留されると長期間の欠勤を余儀なくされ、欠勤の理由の説明が必要になります。

また、事件によっては報道される可能性もあります。

そして、窃盗は会社でも重い懲戒処分の対象となる可能性があります。

早期に弁護士へ依頼し、被害者と示談して不起訴を獲得できれば、会社に知られずに解決できる可能性が高まります。

会社への対応は弁護士と相談し、慎重に進めることが重要です。

弁護士費用はいくらかかる?費用の相場と抑える方法

窃盗事件で弁護士に依頼する場合の費用は、一般的に「着手金」と「成功報酬」で構成され、事件受任時に支払う着手金の相場が20万円~50万円程度、有利な結果を得た場合に支払う成功報酬の相場は、合計で数十万円から100万円程度となります。

経済的負担を軽減する方法としては、複数の法律事務所から見積もりを取って比較する、分割払いや後払いに対応してくれる事務所を探すなどがあります。

未成年・少年事件の場合はどうなる?

未成年者(犯行時20歳未満)が窃盗事件を起こした場合、「少年法」という特別な法律が適用され、原則として全ての事件が「家庭裁判所」に送致されます。

成人の刑事手続きとは異なり、少年の健全な育成を図る観点から、性格の矯正と更生のための環境調整が重視されます。

未成年者も逮捕・勾留(観護措置)される可能性はありますが、最終的な処分は家庭裁判所の裁判官が決定します。

裁判官と家庭裁判所調査官が少年の心理や環境を調査し、非公開審判を経て処分が下されます。

主な処分には「保護観察」「少年院送致」「不処分」などがあり、これらは「保護処分」と呼ばれ、前科はつきません。

ただし、逮捕を伴う少年事件の場合は、「刑事手続きに関わった履歴」としての「前歴」はつくことになります。

前科がつくことを防ぐために家族ができること

ご家族が逮捕されてしまった場合、前科がつくことを防ぐために最も重要なことは、弁護士を選任することです。

特に、逮捕直後から迅速に活動を開始できる私選弁護人を選ぶことが、不起訴処分を獲得し前科を避ける上で有利に働くことが多いと言えます。

国選弁護人は、勾留決定後でなければ選任できず、示談交渉など早期に着手すべき弁護活動が遅れる可能性があります。

しかし、逮捕された本人は携帯電話などを取り上げられ、外部との連絡を自由にとることができません。

そのため、本人が自ら、刑事事件に精通し、迅速に対応してくれる適切な私選弁護人を探して依頼することは非常に困難です。

だからこそ、ご家族が代わりに、信頼できる私選弁護人を探し、速やかに依頼することが極めて重要になります。

早期に弁護士が介入し、被害者との示談交渉や検察官への働きかけをおこなうことで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

ご家族の迅速な行動が、本人の将来を守る鍵となるのです。

窃盗罪(初犯)で後悔しないためには早期の示談と弁護士相談が鍵

窃盗罪で捜査の対象となった場合、たとえそれが初めてのことであっても、その後の対応次第で、最終的な結果は大きく変わってきます。

軽い気持ちで「初犯だから大丈夫だろう」と考えるのは禁物です。

この記事で解説してきたように、不起訴処分となり前科を回避できるケースもあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、さらには実刑判決に至るケースまで、様々な可能性があります。

そして、可能であれば、被害者の方と誠実に話し合い、被害弁償を含む示談を成立させることを目指すべきです。

示談が成立し、深く反省している態度を示すことができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まり、前科がつくことを回避できます。

仮に起訴されてしまったとしても、これらの事情は裁判で有利に考慮され、執行猶予付き判決を得て実刑を回避できる可能性が高まります。

決して一人で悩まず、まずは信頼できる弁護士を探し、相談することから始めてください。

窃盗罪の初犯で弁護士に依頼するか迷っているなら、ベンナビ刑事事件を利用しましょう。

【即日対応】【Youtubeで話題】【早期釈放に豊富な実績/最短24時間で釈放の実績】少年事件・刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力。不起訴の実績多数。高校勤務経験を活かし、事件後の支援まで行います。

事務所詳細を見る

◆逮捕されたくない◆釈放してほしい◆家族・会社に知られたくない◆報道されたくない◆刑罰を受けたくない◆被害者に謝罪して示談したい【性犯罪/窃盗/詐欺/違法薬物/暴行・傷害/その他すべての犯罪に対応しております!】

事務所詳細を見る

【全国対応】警察から捜査されている/家族が逮捕されてしまった場合は、今すぐご相談を!前科回避・示談交渉・早期釈放など、迅速かつスムーズに対応いたします《逮捕前のサポートプランあり》詳細は写真をタップ!

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

窃盗(強盗)事件を起こしたらに関する新着コラム

-

強盗未遂罪とは、暴行や脅迫を用いたものの財産を奪えなかった場合に成立します。法定刑は「5年以上の拘禁刑」で、初犯であっても実刑判決が下される可能性が...

-

「セルフレジでの万引きはバレない」というのは誤解です。防犯カメラの映像などをもとに警察に通報されて、後日に逮捕されるケースもあります。万引きは窃盗罪...

-

「警察は万引きでは捜査しない」というのは誤解です。監視カメラ映像や目撃証言が揃えば、後日逮捕される可能性もあります。逮捕されれば長期間拘束されること...

-

窃盗未遂は「盗もうとしたが失敗した」場合でも処罰対象となり、法定刑は窃盗既遂と同じく拘禁10年以下または罰金50万円以下で、初犯でも実刑になる場合が...

-

強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役刑(拘禁刑)」です。ただし、実際の量刑相場は懲役2~3年が多く、懲役3年以下なら約75%の人に執行猶予が付いています...

-

窃盗未遂罪は、実際に物を盗んでいなくても、盗もうとした行為があれば成立する可能性があります。この記事では、万引きなどを例に、窃盗未遂罪の成立条件や既...

-

窃盗で逮捕される確率や逮捕後の流れ、在宅事件として扱われる条件をわかりやすく解説します。現行犯・通常逮捕の違いや、勾留・起訴の判断基準、示談や自首に...

-

万引きは、犯行時にバレなくてもあとから発覚して逮捕につながることが多い犯罪です。本記事では、万引きで後日逮捕されやすいケースや後日逮捕された場合のデ...

-

万引きがバレたときには、実刑判決や起訴処分、勾留などの回避を目指した防御活動が必要です。本記事では、万引きで懲役刑が下されやすいケースの具体例、万引...

-

本記事では、実刑になる万引き事犯の特徴、万引きで実刑になった事例、実刑回避に向けた防御活動のポイントなどについてわかりやすく解説します。

窃盗(強盗)事件を起こしたらに関する人気コラム

-

万引きと聞くと軽犯罪に思う方も多いですが、実際は「窃盗罪」にあたり、逮捕・起訴、ともすれば懲役刑の可能性もある犯罪です。「魔が差した」ではすまない万...

-

クレプトマニアとは、窃盗行為を繰り返す精神障害の一種です。利益目的の万引きとは異なり、専門的な治療を受けることが大切です。本記事では、クレプトマニア...

-

親族相盗例とは親族間における犯罪の特例のことを言います。この記事ではどのような犯罪、どの親族の間で親族相盗例が適用され、親族相盗例で刑事告訴された場...

-

この記事では、窃盗罪になる行為や該当した場合、どのような罰則を受けるのか、逮捕されたときに弁護士ができることなどについてわかりやすく解説します。

-

この記事では、窃盗罪(初犯)の刑罰の種類や相場、処分が重くなるケース、逮捕後の手続きの流れといった基礎知識から、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得す...

-

強盗罪(ごうとうざい)とは、脅迫や暴行などを利用し、他人の財物を奪い取る罪です。脅迫・暴行などの不法行為を行い、さらに人の物を奪う犯罪として、刑罰も...

-

下着泥棒とは、ベランダなどに干してある下着やコインランドリーの乾燥機内にある下着などを盗む行為を言い、刑法上は窃盗罪に該当します。本記事では、下着泥...

-

窃盗事件を起こしてしまった場合は、速やかに示談交渉を始めましょう。被害者との示談が成立すれば、逮捕や解雇を回避できたり、早期釈放や減刑を獲得できたり...

-

ひったくりとは、荷物を持った歩行者に後ろから近づき、荷物を奪い取って逃走する行為です。行為が発覚した場合、窃盗罪で逮捕されることが多いです。この記事...

-

万引は現行犯逮捕されるイメージがありますが、もちろん現行犯以外で逮捕される事例もあります。現行犯以外の方法で逮捕される理由と、実際に逮捕された事例に...

窃盗(強盗)事件を起こしたらの関連コラム

-

窃盗行為が防犯カメラに映っているかもしれない不安を抱えていませんか?防犯カメラに映された窃盗行為の 証拠能力と、映像以外の証拠の種類についてくわし...

-

窃盗未遂は「盗もうとしたが失敗した」場合でも処罰対象となり、法定刑は窃盗既遂と同じく拘禁10年以下または罰金50万円以下で、初犯でも実刑になる場合が...

-

下着泥棒とは、ベランダなどに干してある下着やコインランドリーの乾燥機内にある下着などを盗む行為を言い、刑法上は窃盗罪に該当します。本記事では、下着泥...

-

自転車の窃盗は、「自転車泥棒」、「チャリパク」などと呼ばれ、立派な犯罪でありながらもそうでないかのように見られることがあります。しかし、窃盗罪も犯罪...

-

本記事では、窃盗罪の刑罰の重さ、逮捕された後の手続きの流れ、気になる弁護士費用などについて法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。窃盗事件をで...

-

出し子は窃盗罪にあたり、懲役刑や罰金刑などの罰則が設けられています。近年、オレオレ詐欺や振り込め詐欺は厳罰化の傾向があるため、初犯でも実刑判決が下さ...

-

窃盗罪の時効制度について、刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効の違いから詳しく解説します。時効の完成 条件や停止事由、具体的な刑罰基準、初犯時の刑罰...

-

窃盗未遂罪は、実際に物を盗んでいなくても、盗もうとした行為があれば成立する可能性があります。この記事では、万引きなどを例に、窃盗未遂罪の成立条件や既...

-

強盗罪(ごうとうざい)とは、脅迫や暴行などを利用し、他人の財物を奪い取る罪です。脅迫・暴行などの不法行為を行い、さらに人の物を奪う犯罪として、刑罰も...

-

本記事では万引きで科される罪の概要やどの程度の罪が科される可能性があるか、実刑判決がでた判例、万引きで捕まった場合の対処法について解説します。本記事...

-

置き引きは、正式には遺失物等横領罪や占有離脱物横領罪と呼ばれるれっきとした犯罪です。場合によっては窃盗罪と評価されることもあります。この記事では、置...

-

万引きがバレたときには、実刑判決や起訴処分、勾留などの回避を目指した防御活動が必要です。本記事では、万引きで懲役刑が下されやすいケースの具体例、万引...

窃盗(強盗)事件を起こしたらコラム一覧へ戻る