被告人と被疑者、容疑者の違いとは?基礎知識や被告人の権利を解説

被告人(ひこくにん)は被疑者・容疑者と並んで、刑事事件の現場でよく聞く言葉かもしれません。

これら3つの言葉は刑事事件の各段階によって使い分けられます。

犯罪の疑いをかけられて警察や検察に捜査されている場合は「被疑者」、検事から起訴されて刑事裁判にかけられる人は「被告人」と呼ぶことを把握しておきましょう。

また「被告人」と似ている「被告」という言葉も、「被告人」と意味が異なります。

「被告」は民事裁判にかけられた人を指すため、用途がまったく違う点に注意してください。

それでは、これまで被疑者と呼ばれていた被告人は、どうなってしまうのでしょうか。

この記事では、被告人に関する基礎知識や注意点、被告人が裁判中にもつ人権保障について解説します。

被告人とは起訴された人のこと

被告人とは、犯罪の疑いをかけられ、検事から起訴された人のことを指します。

わかりやすくいえば、刑事裁判にかけられる人のことです。

起訴された被告人は、刑事裁判で判決が出るまでは、身柄を拘束されていようがいまいが被告人のままです。

そして、刑事裁判で判決が確定した段階で被告人という立場ではなくなり、「受刑者」になります。

仮に、無罪判決だった場合や執行猶予付き判決を受けたような場合は、被告人ではなくなり、特段の呼称はありません。

被告人と「被疑者」「容疑者」の違い

被疑者・容疑者・被告など似たような言葉がありますが、いずれも意味が異なります。

それぞれの使い方もシチュエーションも状況によって使い分けられるので、しっかりと把握しておきましょう。

被告人とあわせてよく聞く「被疑者」、「容疑者」の意味は、以下のとおりです。

また刑事事件の段階によって呼び名も変わるため、どの段階でどのように呼ばれるかも記載しているので参考にしてみてください。

| 呼び名 | 呼び名の概要 | 刑事事件の段階 |

|---|---|---|

| 被疑者(容疑者) | 犯罪の疑いをかけられ、検事から起訴された人物。容疑者は、被疑者と同じ意味だが、捜査機関ではなく主に報道現場で使われている。 | 逮捕 |

| 取り調べ | ||

| 勾留 | ||

| 被告人 | 犯罪の疑いをかけられ、検事から起訴された人物。起訴をもって「被疑者」は「被告人」という呼び名に変わる。 | 起訴 |

| 刑事裁判 |

同じ意味ですが、「被疑者(ヒギシャ)」と「被害者(ヒガイシャ)」の聞き間違いが生じないようにするためなどの目的で、報道現場では容疑者が使われています。

被疑者に犯罪の疑いがあり、検察が刑事裁判により罰則を与える必要があると判断した場合、起訴されて被告人となります。

そして刑事裁判で有罪判決が下されると、被告人から「受刑者」に変化するため、同じ人物でも段階によって呼び方が異なる点に注意してください。

被告人と「被告」の違い

「被告人」とは別に「被告」という言葉があり、こちらも裁判当事者という意味では同じです。

一方で、被告は民事裁判で訴えられた当事者を指します。

刑事裁判にかけられている被告人とは、まったく使い方が異なります。

そもそも民事と刑事の両者は混同されがちですが、民事裁判と刑事裁判は手続きが異なり、当事者の呼称も異なるという点を押さえておきましょう。

被告人の対義語は「原告」?

被告人の対義語は「原告」ではありません。

原告は「被告」の対義語です。

原告も被告も民事裁判の当事者に対する呼称であり、刑事裁判とは無関係です。

つまり、被告人の反対の立場で、起訴をする当事者は検察官です。

そのため、被告人の対義語は検察官と考えるのが正しい理解と言えます。

被告人が刑事裁判を受ける際の注意点

検察に起訴されて被告人になってしまった以上、刑事裁判は必ず受けなければいけません。

ここでは、被告人が刑事裁判を受ける際の注意点を2つ解説します。

刑事裁判の欠席はできるが保釈が取り消される恐れもある

身柄を拘束されている被告人であれば、刑事裁判の日に裁判所まで移送され、法廷に連行されることになるため、出頭は確保されます。

保釈中の被告人の場合は、被告人が自主的に裁判所に行く必要があります。

そのため、被告人は刑事裁判に行きたくなければ行かないということもできてしまうのです。

しかし、保釈条件に違反したことを理由に保釈が取り消されてしまい、再度身柄を拘束され、保釈金の全部又は一部が没収される恐れがあります。

したがって、事実上、刑事裁判に行かないという選択は取り得ません。

もちろん、病気・怪我・天災など不可抗力により出頭できない場合は、直ちに保釈が取り消されたり、保釈金が没収されるということは考えにくいです。

とはいえ、特別の事情があったとしても、事前に弁護士への相談や裁判所への連絡は必須でしょう。

裁判時の被告人の服装はスーツが望ましい

普通の生活を送っていれば、一般人はほとんど用事のない裁判所なので、服装について迷う人がいるかもしれません。

出廷について特別な決まりはありませんが、スーツを着るのが無難でしょう。

スーツの用意が難しければ、無地の白・黒・紺といった、なるべく地味で落ち着いた服装なら問題ありません。

裁判官の印象で判決が出るわけではありませんが、印象が良いに越したことはないでしょう。

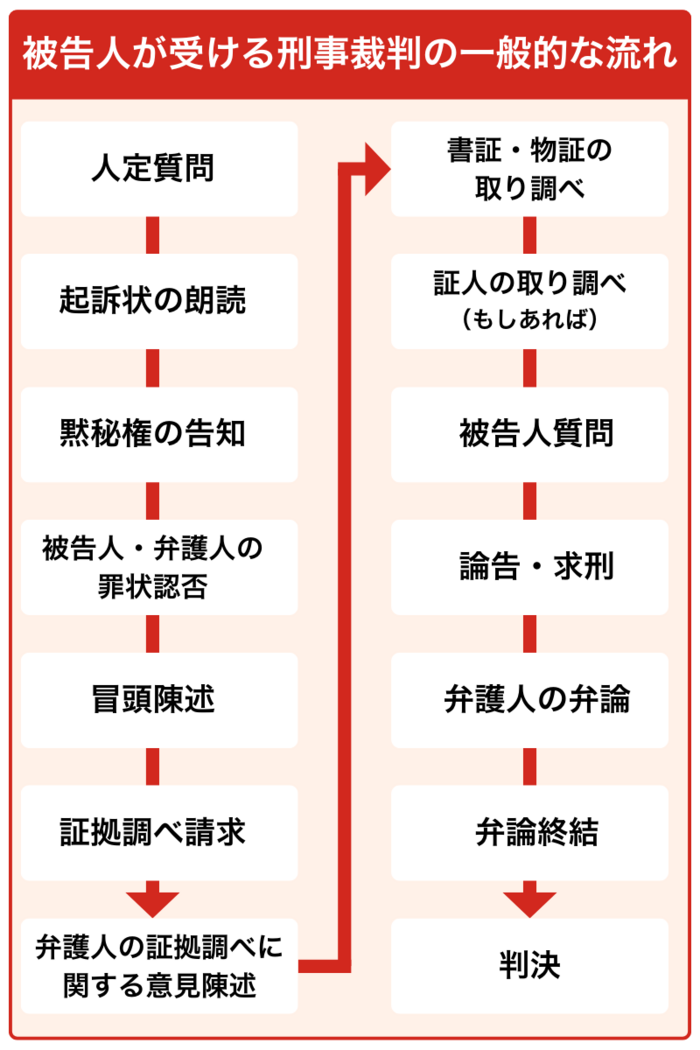

被告人が受ける刑事裁判の一般的な流れ

刑事裁判では一般的に、以下のような流れで裁判が執りおこなわれます。

刑事裁判の流れについての詳細は、以下を確認してみてください。

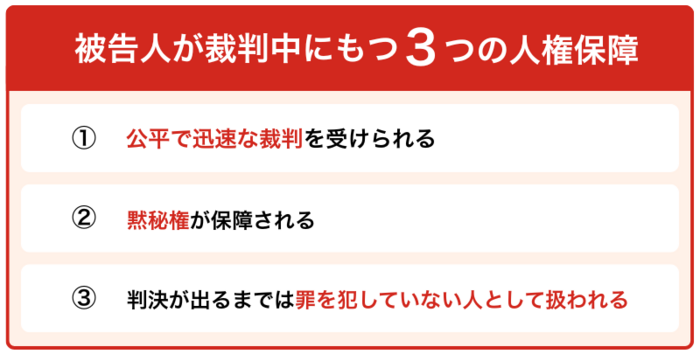

被告人が裁判中にもつ3つの人権保障

刑事裁判を受けている被告人であっても、憲法に基づいて無罪であることが推定されるため、被告人=犯罪者という認識は誤りです。

被告人であっても、人間である以上は憲法上の基本的人権が保障されているのです。

刑事訴訟法でも、被告人の権利を保障する目的で憲法に基づいた権利を認めています。

ここでは、被告人が裁判中にもつ3つの人権保障について解説します。

公平で迅速な裁判を受けられる

被告人は、公平で迅速な裁判を受けられると、日本国憲法で定められています。

第三十七条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

引用元:e-GOV法令検索-日本国憲法

公正で迅速な裁判を受ける権利を保障するため、検察官や裁判官が事件を担当することに問題がある場合に、忌避・除斥・回避などの制度が認められています。

実際に、これら制度が発動する機会は多くありませんが、公正で迅速な裁判システムを担保するための大切な制度です。

黙秘権が保障される

被告人が裁判中にもつ権利の2つ目は、黙秘権です。

この権利は、日本国憲法と刑事訴訟法で定められたもので、発言を強制されない権利と言えます。

第三十八条

① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

引用元:e-GOV法令検索|日本国憲法

第三百十一条

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

被告人は、刑事裁判に出頭する義務はありますが、発言する義務はありません。

そのため、質問された内容について一切発言をしないことも、自分が発言したい時にのみ発言するということも可能です。

被告人が黙秘権を行使したことを理由に、被告人を刑事裁判で不利益に扱うことは許されません。

なお、あくまで発言を強制されない権利であって、被告人に自由な発言を許す権利ではないことを留意してください。

被告人は、刑事裁判を受ける場合、裁判所の訴訟指揮に従って発言する必要があり、勝手に発言することは許されません。

判決が出るまでは罪を犯していない人として扱われる

被告人が持つ権利の根底には、「無罪推定の原則」という重要な考え方があります。

これは、刑事裁判で有罪判決が確定するまでは、何人も罪を犯していない者として扱わなければならないという原則です。

この原則は、日本国憲法だけでなく、世界人権宣言の第11条1項にも明記されています。

第十一条

1. 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

マスコミの報道は、逮捕されたり刑事裁判で起訴されたりした時点で、当然のように犯人扱いするケースが大半です。

しかし、このような姿勢は憲法的には誤りというほかないのです。

さいごに|被告人は弁護士への相談が必須

本記事では、被告人に関する基礎知識や注意点、被告人がもつ権利を解説しました。

最初は罪を犯した疑いがあるため、被告人ではなく被疑者と呼ばれます。

しかし、起訴された時点で、被告人と呼ばれてしまいます。

また、保釈金や保釈条件などは、決して簡単な手続きではありません。

絶対条件ではありませんが、事実上弁護士への相談がマストになるでしょう。

刑事手続きは非常に複雑で、専門的な知識がなければ適切に対応することは困難です。

弁護士に依頼して、適切な対応方法やアドバイスを教えてもらいましょう。

刑事事件に強い弁護士を探すなら、当サイト「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

地域や相談したい内容から、自分に合う弁護士を効率的に探し出せます。

無料で利用できるので、ぜひご利用してみてください。

【新宿駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀

事務所詳細を見る

【錦糸町駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀

事務所詳細を見る

【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

刑事事件の基礎知識に関する新着コラム

-

エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...

-

恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...

-

本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...

-

罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...

-

未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...

-

不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...

-

本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...

-

本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。

-

この記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについて...

-

ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...

刑事事件の基礎知識に関する人気コラム

-

逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...

-

本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。

-

犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...

-

少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。

-

鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...

-

書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...

-

観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。

-

刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...

-

この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...

-

在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...

刑事事件の基礎知識の関連コラム

-

刑事事件で起訴されると、刑事裁判に出廷しなければなりません。 刑事裁判の日程がどのように決まるのか、判決まで何がおこなわれるのか、各刑事裁判はどの...

-

犯罪をしてしまったときはもちろん、罪を犯していなくても指紋が警察のデータベースに登録されるケースがあります。 本記事では、警察に採取・登録された指...

-

正当な理由なく他人の建物に侵入すると建造物侵入罪にあたります。住居侵入罪との違い、構成要件、「侵入」や「正当な理由」の定義、刑罰、逮捕後の流れ、弁護...

-

受刑者は、どのように1日を過ごすのでしょうか。なぜ、刑務所での生活は辛いといわれるのでしょうか。本記事では、刑務所生活が辛いといわれる理由を紹介し、...

-

余罪があることを自覚している場合、余罪捜査がどこまで進められるのか、大きな不安を抱えながら毎日を過ごすことになります。本記事では、余罪が発覚しやすい...

-

「少年センター」とはどのような施設なのか、具体的な活動内容・対象年齢・利用条件などについて解説します。

-

執行猶予中の海外渡航は、条件付きで可能です。パスポートの有無で手続きが異なり、新規申請は審査が厳しく時間がかかる場合もあります。パスポート取得の難し...

-

エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...

-

観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。

-

今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...

-

詐欺未遂罪とは、詐欺罪の未遂犯のことです。本記事では、詐欺未遂罪に該当するかもしれない行為に手を染めてしまった人のために、詐欺未遂罪の構成要件、刑事...

-

公訴時効とは、刑事上の時効の概念で、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると、公訴の提起(起訴)ができなくなることです。

刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る