詐欺罪とは、人を騙して財物や利益などを不法に得たりした場合に成立する犯罪です。

一口に詐欺と言っても手口はさまざまで、たとえば無銭飲食のようなシンプルなものもあれば、特殊詐欺のような複雑で計画的なものもあります。

詐欺行為の内容や被害額などによって刑罰の重さは異なり、場合によっては初犯でも実刑判決が下されることもあります。

本記事では、詐欺罪の種類や成立要件、詐欺罪で科される刑罰や時効、詐欺罪で逮捕された場合の流れや取るべき対応などを解説します。

自分や家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ

詐欺罪が成立するような行為を働いてしまった場合、警察に逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたりするおそれがあります。

詐欺事件に関わってしまって不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、以下のような弁護活動を進めてくれます。

- 被害者との示談交渉

- 反省文の作成や贖罪寄付のサポート

- 警察への自首同行

- 取り調べの受け方に関するアドバイス など

早い段階で弁護士に相談・依頼することで、早期釈放や減刑獲得の可能性は高まります。

初回相談無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。

詐欺罪とは

詐欺罪とは、人を騙して財物や利益などを不法に得たりした場合に成立する犯罪です。

刑法第246条では以下のように規定されており、法定刑は10年以下の拘禁刑です。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法第246条

ここでは、詐欺罪の種類や、詐欺罪と似ている犯罪などを解説します。

詐欺罪の種類

詐欺行為に関する犯罪はいくつか種類があり、主なものとしては以下があります。

- 1項詐欺

- 2項詐欺

- 準詐欺罪

- 詐欺未遂罪

- 電子計算機使用詐欺罪

ここでは、各犯罪の定義や具体例などを解説します。

1.1項詐欺

詐欺罪は「1項詐欺」と「2項詐欺」の2種類に分類されます。

1項詐欺は、人を騙してお金や物などを交付させた場合に成立します(刑法第246条1項)。

具体例として、以下のようなケースでは1項詐欺が成立する可能性があります。

- 嘘の儲け話を持ちかけてお金を騙し取った

- 偽のブランド品を高級ブランドと偽って売った

- 特殊詐欺で受け子がクレジットカードを騙し取った

- 結婚の意思がないのに結婚を匂わせてお金を騙し取った

- 渡されたおつりが多いことに気付いていたのに返金しなかった など

2.2項詐欺

2項詐欺は、人を騙して財産上不法の利益を自分が得たり、他人に得させたりした場合に成立します(刑法第246条2項)。

具体例として、以下のようなケースでは1項詐欺が成立する可能性があります。

- 代金を支払う意思がないのにホテルを利用した

- 代金を支払う意思がないのに電車やタクシーに乗車した

- 飲食店を利用し、会計時に後で支払う旨を伝えてそのまま逃げた など

3.準詐欺罪

準詐欺罪とは、未成年者・高齢者・知的障がい者・心神耗弱者などの判断能力が不十分な人を騙し、財物や利益などを不法に得たりした場合に成立する犯罪です(刑法第248条)。

法定刑は詐欺罪と同様で、10年以下の拘禁刑です。

詐欺罪との大きな違いとして、準詐欺罪は欺罔行為や錯誤などがなくても成立します。

欺罔行為や錯誤などの用語の意味については「詐欺罪の成立要件5つ」で後述します。

具体例として、以下のようなケースでは準詐欺罪が成立する可能性があります。

- 認知症の高齢者を騙して高額な商品を購入させた

- 泥酔状態の人にATMでお金を引き出させて受け取った

- 遺産の相続人になった子どもを騙して自分の銀行口座に入金させた など

4.詐欺未遂罪

詐欺未遂罪とは、詐欺を働こうとしたものの失敗した場合に成立する犯罪です(刑法第250条)。

法定刑は詐欺罪と同様で、10年以下の拘禁刑です。

詐欺罪との大きな違いとして、詐欺未遂罪は詐欺が未遂に終わった場合に成立します。

具体例として、以下のようなケースでは詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

- オレオレ詐欺で被害者が不審に思い、警察に通報して入金しなかった

- 嘘の儲け話を持ちかけたものの、相手が信用せずにお金を騙し取れなかった

- 飲食店で無銭飲食を試みたものの、店員が気付いて逃げ切れなかった など

5.電子計算機使用詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪とは、コンピューターに虚偽の情報を入力するなどして財産上不法の利益を得たりした場合に成立する犯罪です(刑法第246条の2)。

法定刑は詐欺罪と同様で、10年以下の拘禁刑です。

詐欺罪との大きな違いとして、電子計算機使用詐欺罪はコンピューター絡みの詐欺行為があった場合に成立します。

具体例として、以下のようなケースでは電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

- 銀行のコンピューターを不正に操作して自分の預金残高を増やした

- 他人のネットバンキング情報を不正に取得して自分の口座に送金させた

- 他人名義のクレジットカード情報を不正に入手してインターネット決済をした など

詐欺罪と似ている窃盗罪・横領罪

詐欺罪に似た犯罪としては「窃盗罪」や「横領罪」などがあります。

ここでは、詐欺罪と窃盗罪・横領罪の違いについて解説します。

窃盗罪

窃盗罪とは、被害者の意思に反して財物を盗み取った場合に成立する犯罪です(刑法第235条)。

法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑です。

詐欺罪との大きな違いとして、窃盗罪は被害者の同意なくおこなわれた場合に成立し、拘禁刑だけでなく罰金刑も設けられています。

具体例として、以下のようなケースでは窃盗罪が成立する可能性があります。

- 車上荒らしをして車内の荷物を盗んだ

- バス停で前に立っている人のカバンから財布を盗んだ

- コンビニエンスストアやスーパーマーケットで商品を万引きした など

横領罪

横領罪とは、他人から預かった物などを不当に自分のものとした場合に成立する犯罪です(刑法第252条~第254条)。

横領罪は単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3種類あり、それぞれの法定刑は以下のとおりです。

- 単純横領罪:5年以下の拘禁刑

- 業務上横領罪:10年以下の拘禁刑

- 遺失物等横領罪:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑、もしくは科料

詐欺罪との大きな違いとして、横領罪は一旦自分が管理・保管したものをそのまま自分のものにしてしまった場合に成立し、罰金刑や科料などの刑罰も設けられています。

具体例として、以下のようなケースでは横領罪が成立する可能性があります。

- 友人から借りたゲームを勝手に売却した(単純横領罪)

- 経理担当者が会社のお金をギャンブルに使い込んだ(業務上横領罪)

- 駅で落ちていた財布を拾い、駅員に届けずにそのまま持ち去った(遺失物等横領罪)など

詐欺罪の成立要件5つ

詐欺罪には以下のような成立要件があり、全て満たしていなければ成立しません。

- 加害者の欺罔行為

- 被害者の錯誤

- 被害者の交付行為

- 財物や財産上の利益の移転

- 因果関係

ここでは、それぞれの成立要件について解説します。

1.加害者の欺罔行為

欺罔行為とは、人を欺き騙すことです。

詐欺罪においては、加害者が被害者に対して重要事項について虚偽の事実を伝え、判断に誤りを生じさせる行為のことを指します。

たとえば、オレオレ詐欺であれば、加害者が被害者に対して「事故を起こして示談金が必要になり、○○万円出してほしい」などと伝える行為が該当します。

2.被害者の錯誤

錯誤とは、欺罔行為によって騙された状態のことを指します。

詐欺罪が成立するためには「加害者の欺罔行為によって被害者に錯誤が生じた」というつながりが必要です。

上記のオレオレ詐欺の例では、「加害者から伝えられた示談金や事故の内容などについて、被害者が完全に信じ込んでいる」という場合に錯誤が生じていることになります。

3.被害者の交付行為

詐欺罪が成立するためには、被害者による財物や財産上の利益の交付行為も必要です。

上記のオレオレ詐欺の例では、「加害者から伝えられた示談金を被害者が準備し、加害者に手渡しや振り込みなどで渡す」という行為が該当します。

4.財物や財産上の利益の移転

財物や財産上の利益が移転した時点で、詐欺罪は既遂となります。

上記のオレオレ詐欺の例では、「示談金として被害者から渡されたお金を加害者が受け取った」という場合に移転完了となります。

5.因果関係

詐欺罪が成立するためには「欺罔行為→錯誤→交付行為→財物や財産上の利益の移転」が一連の流れでおこなわれている必要があります。

上記のオレオレ詐欺の例でまとめると、以下のとおりです。

- 加害者が被害者に対して「事故を起こして示談金が必要になり、○○万円渡してほしい」と虚偽の事実を伝えた(加害者の欺罔行為)

- 被害者が騙されて「示談金を準備しなければならない」と信じ込んだ(被害者の錯誤)

- 加害者から伝えられた示談金を被害者が準備し、加害者に渡した(被害者の交付行為)

- 示談金として被害者から渡されたお金を、加害者が受け取った(財物や財産上の利益の移転)

詐欺罪の刑罰と時効

ここでは、詐欺罪の刑罰と時効について解説します。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の刑罰は10年以下の拘禁刑です(刑法第246条1項)。

罰金刑は設けられておらず、裁判で有罪になると執行猶予が付かないかぎり刑務所に収監されることになります。

詐欺事件の裁判では、主に以下のような要素をもとに量刑が判断されます。

- 詐欺による被害額

- 被害者への弁済被害者との示談の有無

- 加害者の余罪の有無

- 加害者の前科前歴の有無

- 加害者に対する社会的制裁社会的影響 など

詐欺罪の量刑相場

法務省が公表している「令和6年版 犯罪白書」によると、2023年に詐欺罪で有罪判決が下された事件の科刑状況は以下のとおりです。

| 刑期 |

人数 |

| 懲役6ヵ月未満 |

4人 |

| 懲役6ヵ月以上1年未満 |

75人(うち執行猶予28人) |

| 懲役1年以上2年未満 |

1,028人(うち執行猶予773人) |

| 懲役2年以上3年以下 |

1,678人(うち執行猶予1,063人) |

| 懲役3年を超え5年以下 |

339人 |

| 懲役5年を超え7年以下 |

65人 |

| 懲役7年を超え10年以下 |

10人 |

| 懲役10年を超え15年以下 |

1人 |

1番多いのは「2年以上3年以下(1,678人)」で全体の約52%、2番目に多いのは「1年以上2年未満(1,028人)」で全体の約32%となっています。

「2年以上3年以下」と「1年以上2年未満」だけで全体の8割以上を占めており、量刑相場は拘禁刑1年~3年程度といえます。

執行猶予付き判決となるケース

詐欺罪で有罪判決を受けたとしても、必ずしもただちに刑務所に収容されるわけではありません。

刑事裁判では「執行猶予付き判決」となることもあり、執行猶予が付くとただちに刑務所に収容されずに済み、日常生活に戻ることができます。

たとえば「拘禁刑3年・執行猶予5年」の判決となった場合、5年間の執行猶予期間中に犯罪などをして執行猶予が取り消されなければ、拘禁刑の執行が免除されます。

ただし、全ての詐欺事件で執行猶予が付くわけではなく、言い渡される刑罰が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」で収まっていることが前提です。

たとえ初犯でも、被害額が大きい・加害者に余罪がある・加害者が詐欺グループの首謀者であるというようなケースでは3年を超える判決となることもあります。

詐欺罪の公訴時効

詐欺などの刑事事件には「公訴時効」という制度が設けられています。

詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条2項4号)。

犯罪行為が終わってから公訴時効である7年を過ぎれば、検察官は起訴できなくなり、裁判にかけられずに捜査終了となって前科も付きません。

詐欺の手口5選

詐欺の代表的な手口としては、以下のようなものがあります。

- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺

- 保険金・還付金・給付金詐欺

- 結婚詐欺・ロマンス詐欺

- 架空請求詐欺

- 寸借詐欺

ここでは、それぞれの手口の内容を解説します。

1.振り込め詐欺・オレオレ詐欺

振り込め詐欺・オレオレ詐欺とは、加害者が警察官や被害者の親族などになりすまし、被害者に電話をかけたりして金銭の支払いを求める詐欺の手口のことです。

たとえば、被害者の息子と偽って電話をかけてきて「オレだけど、トラブルに巻き込まれて示談金が必要になって、○○万円振り込んで欲しい」などと言ってきたりして金銭を騙し取ろうとします。

最近は手口が巧妙化しており、親族だけでなく警察や弁護士なども出てきて指定口座にお金を振り込ませたり、現金を直接受け取りに来たりすることもあります。

2.保険金・還付金・給付金詐欺

保険金・還付金・給付金詐欺とは、保険金・還付金・給付金などを不正に受け取るために噓の申請をし、保険会社や自治体などから金銭を騙し取る詐欺の手口のことです。

たとえば、保険金詐欺の場合は、実際には事故が起きていないのに「事故が起きた」とでっち上げて保険金を騙し取ろうとします。

新型コロナウイルスが流行り始めた時期には、前年から売上が半減した事業者に給付されていた「持続化給付金」を不正に申請する給付金詐欺の事件が多発しました。

3.結婚詐欺・ロマンス詐欺

結婚詐欺とは、結婚の意思がないにもかかわらず、相手に結婚を匂わせてお金を騙し取る詐欺の手口のことです。

たとえば、マッチングアプリや婚活サービスなどで異性と近づき、結婚を考えるくらいの親密な関係になったところで資金援助を求めて、受け取ったあとに姿をくらませたりします。

ロマンス詐欺も結婚詐欺と似たようなもので、主にネット上でやり取りを重ねて親密な関係を築いたあと、お金を騙し取って連絡を絶つという詐欺の手口です。

4.架空請求詐欺

架空請求詐欺とは、実際に存在しない料金を発生しているかのように偽って、金銭を騙し取る詐欺の手口のことです。

たとえば、インターネットのサイト閲覧者に対して「○○万円の料金が発生しました」などと虚偽の画面を表示させ、慌てた被害者に電話をかけさせて振込手続きに移行する手法などがあります。

5.寸借詐欺

寸借詐欺とは、はじめから返す意思がないにもかかわらず少額を借りて、そのまま返さずに騙し取る詐欺の手口のことです。

たとえば「財布を失くしてしまって、帰りの電車賃がなくて困ってる」「あとでちゃんと返すから1,000円貸してほしい」などと訴えてきたりして金銭を騙し取ろうとします。

詐欺事件が発覚して逮捕されるきっかけ

詐欺罪で逮捕される場合、以下のような経緯で逮捕されることが考えられます。

1.被害者が後日詐欺に気付いて通報する

詐欺事件では、被害後に被害者が騙されたことに気付き、警察に通報して事件発覚となることがあります。

最近では警察などが大々的に注意を促していることもあり、詐欺に対して敏感になってきているところもあります。

少しでも「嘘なのではないか?」「何か怪しい」「おかしいかもしれない」などと被害者が感じた際は、通報されて逮捕となることもあるでしょう。

2.被害者の通報で現行犯逮捕される

被害者が早い段階で詐欺に気付き、警察に通報して現行犯逮捕となることもあります。

以下のように、被害者が加害者からの詐欺電話を不審に思って金融機関に連絡したことで、受け渡し現場で加害者が現行犯逮捕されたという事例もあります。

女性宅には直前、区役所職員を装った男から「還付金を振り込むので古いカードを交換する」と電話があり、女性から相談を受けた近くの信用金庫の男性支店長らが駆けつけて男を取り押さえた。

引用元:高齢女性からカード2枚詐取した男、相談受けた信金支店長らが駆け付け取り押さえ|読売新聞オンライン

3.金融機関の職員やコンビニ店員などの通報で逮捕される

被害者だけでなく、周囲からの通報によって詐欺事件が発覚することもあります。

以下のように、お客さんの行動を不審に思ったコンビニエンスストアの店員が通報して事件発覚となり、詐欺被害が起きる直前で回避できたという事例もあります。

同署によると、7月16日、80代の男性客が電子マネー15万円分を購入。不審に思った船津さんが購入理由を聞いたところ、男性は「支払い催促のメールが来て、電子マネーを買って電話するように言われた」と話した。

船津さんは男性からメールにある電話番号を教えてもらい、自分のスマホを使いインターネットで調べると「その番号は特殊詐欺グループのもの」と分り、店長に連絡。店長が110番し、被害を未然に防止した。

引用元:息子も尊敬!不安な様子の客、やはり…催促メールと聞いたコンビニ店員、自分のスマホで調べ詐欺防ぐ|埼玉新聞

詐欺罪で逮捕された場合の流れ

詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後72時間は弁護士以外とは面会できないため、弁護士への相談は被疑者の家族などがおこなう必要があります。

突然の逮捕でどうすればよいのか混乱している方も多いでしょうから、逮捕後の流れや取るべき対応などについて知っておきましょう。

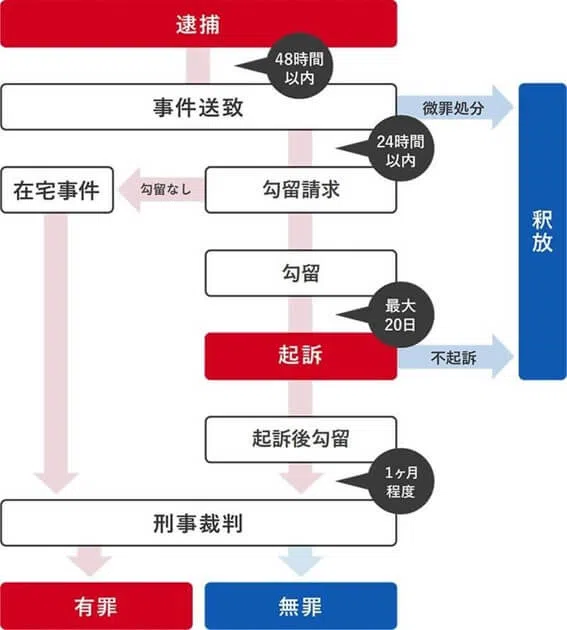

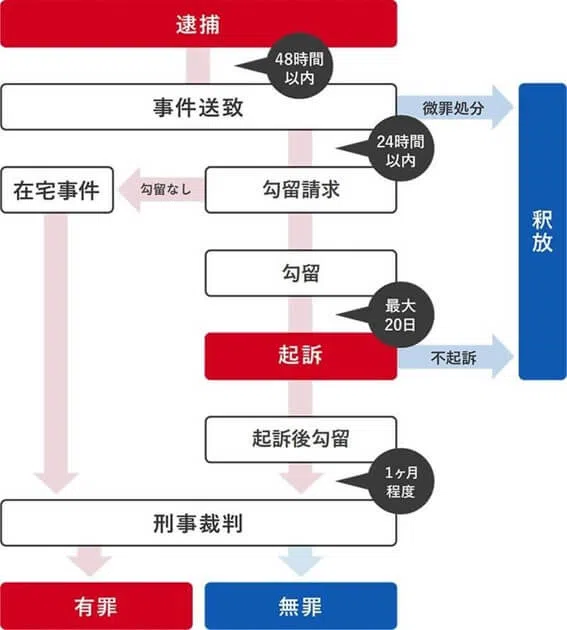

詐欺罪で逮捕された後の流れ

詐欺罪で逮捕された場合、上図のような流れで刑事手続きが進行します。

被疑者として逮捕されると、まずは警察で取り調べがおこなわれ、逮捕後48時間以内に検察に送致するか微罪処分とするかが判断されます。

微罪処分となった場合、身柄が解放されて捜査終了となり、前科も付きません。

一方、警察から検察に送致された場合、送致後24時間以内に身柄拘束を続けるかどうかが判断され、検察による勾留請求が認められると原則10日間身柄拘束が継続します。

やむを得ない事情がある場合は勾留期間が10日間延長されることもあり、被疑者は最大で逮捕後23日間の身柄拘束を受けるおそれがあります。

捜査機関による取り調べなどがおこなわれたのち、検察によって起訴・不起訴が決定され、起訴された場合は裁判となって有罪無罪や量刑が言い渡されます。

なお、不起訴となった場合は裁判は開かれず、刑罰も前科も付かずに捜査終了となります。

詐欺罪で逮捕された場合に取るべき対応

詐欺罪で逮捕された場合、早期釈放や減刑獲得のためには以下のような対応が有効です。

被害者と示談交渉する

詐欺罪で逮捕された場合の対処法として代表的なものは、被害者との示談・弁済です。

詐欺事件では、被害額に慰謝料などを加えた金額を提示し、被害者との示談交渉を進めるのが一般的です。

ただし、刑事事件の被害者との示談交渉について知っておくべきなのは「当事者同士での示談交渉は困難」ということです。

被害者は、加害者に対して強い処罰感情や恐怖心などを抱いていることもあり、直接連絡を取って交渉しようとしても拒否されるおそれがあります。

示談交渉をおこないたい場合は、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士は代理人として示談交渉を依頼でき、被害者によっては弁護士相手なら交渉に応じてくれることもありますし、適切な示談金額での示談成立も期待できます。

弁護士に相談する

詐欺罪で逮捕された際は、弁護士に連絡してアドバイスをもらいましょう。

弁護士なら、取り調べでの受け答えや今後の処分の見込みなどのアドバイスが望めるほか、捜査機関に対する働きかけや被害者との示談交渉などを依頼することも可能です。

刑事事件はスピーディに進行するため、早期釈放や減刑獲得するためには速やかに適切な弁護活動を受けることが大切です。

当日相談可能・電話相談可能・夜間休日対応などの法律事務所も多くあるので、まずはご相談ください。

詐欺事件が得意な弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」

詐欺事件の加害者になってしまった際は、当サイト「ベンナビ刑事事件」で弁護士を探しましょう。

ベンナビ刑事事件は弁護士ポータルサイトで、詐欺事件の加害者弁護に注力している全国の弁護士を掲載しています。

24時間相談・電話相談可能・費用の分割相談可能などの条件検索や、都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索に対応しており、条件に合った弁護士がすぐに探せます。

電話・メール・LINEからすぐ連絡できますので、ぜひご利用ください。

詐欺罪で逮捕されたら弁護士への相談がおすすめ

詐欺罪で逮捕された場合には、迅速に弁護士に相談することが大切です。

ここでは、詐欺事件で弁護士にサポートしてもらうメリットや弁護士費用、弁護士の選び方などを解説します。

弁護士に依頼する5つのメリット

弁護士に依頼することで得られるメリットとしては、以下の5つがあります。

- 逮捕直後でもすぐに接見できる

- 取り調べでの受け答えをアドバイスしてくれる

- 加害者の精神的負担の軽減が望める

- 被害者と示談交渉してくれる

- 減刑や不起訴処分の獲得を目指して弁護活動をしてくれる

1.逮捕直後でもすぐに接見できる

詐欺罪で逮捕された場合、原則として逮捕後72時間は家族でも接見・面会することができません。

ただし、弁護士なら逮捕直後でも唯一接見することが可能です。

弁護士に依頼すればすぐに接見に向かってくれて、被疑者と家族の連絡役となってくれますし、逮捕されて不安になっている被疑者の精神的サポートも望めます。

2.取り調べでの受け答えをアドバイスしてくれる

弁護士が被疑者と接見する際、弁護士は今後の刑事手続きの流れや取るべき対応などをアドバイスしてくれます。

刑事事件で捜査機関による取り調べを受ける際は、不用意な発言をしてしまうとのちのち裁判などで不利に働くおそれがあるため、慎重に対応する必要があります。

弁護士なら、具体的にどのように受け答えすればよいか的確なアドバイスが望めるため、不利な供述調書を取られずに済む可能性が高まります。

3.加害者の精神的負担の軽減が望める

詐欺事件の加害者として逮捕されてしまうと、被疑者本人としては「今後どうなってしまうのだろう」「社会復帰できるのだろうか」などと不安を感じてしまうこともあるでしょう。

弁護士なら、逮捕直後から話を聞いてくれて不安も軽減しますし、これまで培ってきた知識や経験をもとに処分の見込みなども伝えてくれて、今後の見通しを把握できるというのも大きなメリットです。

4.被害者と示談交渉してくれる

早期釈放や減刑獲得のためには示談交渉が有効ですが、当事者同士で示談成立させることは困難です。

第三者である弁護士なら被害者も応じてくれる可能性があり、法律知識や交渉ノウハウを活かして交渉を進めてくれて、スムーズかつ納得のいく形での示談成立が期待できます。

5.減刑や不起訴処分の獲得を目指して弁護活動をしてくれる

弁護士は、被害者との示談交渉・再犯防止策の策定・捜査機関に対する働きかけ・裁判所での主張立証など、不起訴処分や減刑獲得のために尽力してくれます。

依頼者にとって頼れるパートナーとして最後まで手厚くサポートしてくれるので、1日でも早く日常生活に復帰するためにも、まずはご相談ください。

弁護士に依頼した場合の費用相場

詐欺罪での弁護活動を弁護士に依頼した場合、相談料・着手金・報酬金などの弁護士費用が発生します。

主な費用の相場は以下のとおりで、費用総額としては100万円程度かかるのが一般的です。

| 項目 |

相場 |

| 相談料 |

30分あたり5,000円~1万円程度

(初回相談無料の法律事務所もある) |

| 着手金 |

20万円~50万円程度 |

| 報酬金 |

20万円~50万円程度 |

| 接見費用 |

1回あたり3万円~5万円程度 |

| 実費 |

依頼状況によって異なる |

| 日当 |

・半日拘束の場合:3万円~5万円程度

・1日拘束の場合:5万円~10万円程度 |

主な内訳は上記のとおりですが、あくまでも目安です。

依頼状況や法律事務所によっても金額は変わりますので、依頼前には弁護士にしっかり見積もりを出してもらいましょう。

弁護士費用は決して安い金額ではないものの、被疑者の今後の人生を考えると、早期に解決できた場合と刑務所に収容された場合では大きな違いがあります。

費用の分割相談が可能な法律事務所もあるので、費用面が不安な場合もまずはご相談ください。

弁護士選びで失敗しないための2つのポイント

詐欺事件で弁護士を探す際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.刑事事件に注力しているかどうか

弁護士選びで確認すべきなのは「刑事事件に注力しているかどうか」です。

弁護士は法律の専門家ですが、弁護士にはそれぞれ得意とする分野があります。

「弁護士なら誰でもよい」というわけではなく、どの弁護士を選ぶのかによって結果が大きく異なることもあります。

詐欺罪について相談・依頼するなら、詐欺事件・刑事事件に力を入れていて、解決実績も豊富な弁護士を選びましょう。

2.スピード感があるかどうか

弁護士選びでは「スピード感があるかどうか」も重要です。

刑事手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後はスピーディに進行するため、弁護士の動きが遅いとできることも限られてしまいます。

詐欺事件・刑事事件に注力している弁護士であれば、スピード対応が大切なことを理解している弁護士が多いですが、念のため確認しておきましょう。

もし多忙でなかなか連絡が取れなかったり、実際に動き始めるのが数日後になったりするようであれば、ほかの弁護士を探すことをおすすめします。

スピード感のある弁護士であれば、当日中に接見に行ってくれることも多くあります。

詐欺罪に関するよくある質問

ここでは、詐欺罪に関するよくある質問について解説します。

どこからが詐欺罪になるのですか?

詐欺罪は、以下①~⑤の要件を全て満たしている場合に成立します。

- 加害者の欺罔行為

- 被害者の錯誤

- 被害者の交付行為

- 財物や財産上の利益の移転

- 因果関係

たとえば「オレオレ詐欺で加害者の嘘を被害者が信じ込み、被害者が金銭を渡して加害者が受け取った」という場合には詐欺罪が成立します。

詐欺罪で初犯だとどうなる?

初犯であることは加害者にとって有利な事情として働くものの、「初犯なら必ず不起訴で済む」「絶対に執行猶予が付く」というわけではありません。

たとえ詐欺の初犯でも、起訴されて実刑判決となることもあります。

詐欺事件では、前科の有無以外にも以下のような事情を総合的に考慮したうえで判断が下されます。

- 詐欺による被害額

- 被害者への弁済被害者との示談の有無

- 加害者の余罪の有無

- 加害者の前科前歴の有無

- 加害者に対する社会的制裁社会的影響 など

詐欺は一発で実刑になりますか?

詐欺で一発実刑になるかどうかは、個々の事情や状況によって異なります。

たとえ初犯でも、被害額が高額な場合や組織的犯行の場合などは実刑判決が下されることもあります。

一方、過去に前科があっても、被害額が少額の場合や被害者との示談が成立している場合などは執行猶予が付くこともあります。

詐欺罪の立証は難しいですか?

詐欺罪については「被害者のことを騙す意図があったのかどうか証明するのが難しい」と言われることもあります。

たしかに、内心の証明に苦労して最終的に不起訴処分となるケースもありますが、一方で十分な証拠が揃って起訴・有罪となるケースもあります。

今後の見込みについて的確なアドバイスを受けたい場合は、弁護士にご相談ください。

まとめ

詐欺罪には10年以下の拘禁刑しか設けられておらず、初犯でも実刑となることもあります。

逮捕後は最大23日間も身柄拘束が続く可能性があり、拘束状態が長引くほど社会生活に悪影響が生じるリスクも高まります。

たとえ詐欺が未遂に終わったとしても処罰対象となり、詐欺事件に関わってしまった際は速やかに適切な弁護活動を受けることが大切です。

詐欺事件・刑事事件に注力している弁護士であれば、早期釈放や減刑獲得に向けた的確なアドバイスやサポートが望めます。

弁護士選びが不安な方は、ぜひベンナビ刑事事件をご利用ください。

自分や家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ

詐欺罪が成立するような行為を働いてしまった場合、警察に逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたりするおそれがあります。

詐欺事件に関わってしまって不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、以下のような弁護活動を進めてくれます。

- 被害者との示談交渉

- 反省文の作成や贖罪寄付のサポート

- 警察への自首同行

- 取り調べの受け方に関するアドバイス など

早い段階で弁護士に相談・依頼することで、早期釈放や減刑獲得の可能性は高まります。

初回相談無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。

|

※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

|