弁護士に示談交渉を任せたい!依頼の流れ・費用・注意点をわかりやすく解説

- 「示談は自分でもできるのでは?」

- 「弁護士に頼むと何が違うの?」

そう考える方は少なくありません。

実際、当事者同士で示談を進めることも可能です。

しかし、示談交渉は金額が相場からみて適切か、示談書に問題がないか、今後トラブルにならないかなどがポイントとなります。

専門知識がないまま示談を進めてしまうと、取り消しが効かない約束をしてしまうことがあるため、弁護士に頼るのが安心でしょう。

そこで本記事では、示談交渉における弁護士の役割やメリット、費用を解説。さらに弁護士に示談交渉を依頼する流れもわかりやすく紹介します。

どのようなケースで弁護士に依頼するべきなのかも見極められるため、示談交渉を成立させたい方はぜひ参考にしてください。

「示談交渉」とは?単なる謝罪ではない法的な解決手段

民法では、示談を「和解契約」として位置づけしているため、示談交渉は単なる謝罪や話し合いではなく、将来にわたる紛争の解決を目的とする法的な手続きとなります。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 第695条

次に、示談交渉ではどのような取り決めを行い、成立しなかった場合にどうなるのか、詳しく解説しましょう。

示談交渉で決まる主な内容

示談交渉では、慰謝料や解決金など金銭のやり取りに加え、将来にわたるトラブル防止のための取り決めが行われます。

重要なのは、口約束ではなく「示談書」という書面に残して、法的効力を持たせることです。

| 金銭の支払い | 慰謝料、損害賠償金、治療費、解決金など |

| 将来の約束 | 接触禁止、SNSでの誹謗中傷や口外の禁止 |

| 刑事事件特有の約束 | 被害届の取り下げ、宥恕(ゆうじょ=許す意思表示) |

| 清算条項 | 「今後一切の請求を行わない」と明記し、蒸し返しを防ぐ |

ただし、法律用語や条項の不備があると、後に無効主張されたり、裁判で効力が認められなかったりする可能性があります。

示談書は単なる話し合いの記録ではなく、将来の紛争を確実に終結させるための契約書です。

だからこそ、弁護士のサポートが必要不可欠であることがわかります。

示談が成立しない場合の次は「裁判」

示談交渉が決裂した場合、次の解決手段は裁判所に判断を委ねる「訴訟(裁判)」となります。

これは、当事者間だけでは解決できないため、国家の強制力を伴う司法手続きに移行する必要があるからです。

ただし裁判は、解決までに長期間を要し、費用や精神的負担も大きくなります。

そのため示談交渉は、裁判を避けるための有効な手段です。

早期に弁護士に依頼すれば、有利な条件で解決できる可能性が高まります。

弁護士に示談交渉を頼むべきケースとは?

「示談交渉を依頼したいけれど、費用が不安…」という方も多いのではないでしょうか。

確かに弁護士費用は安くはなく、すべてのケースで依頼を強く勧められるわけではありません。

しかし、状況によっては費用を払ってでも弁護士に任せるべきケースがあります。

示談は当事者同士で進めることも可能ですが、次のようなケースでは弁護士への依頼が不可欠です。

| トラブル内容 | 状況(一例) | 弁護士の効果 |

| 交通事故 | 保険会社の提示額に納得できない、過失割合でもめている | 保険会社は必ずしも中立ではなく、提示額が適正でないこともあります。 弁護士が交渉に入ることで、賠償額の増額や条件の適正化が期待できます。 |

| 刑事事件(暴行・傷害・痴漢・窃盗など) | 逮捕されてしまった、被害者と示談して前科を回避したい | 示談成立が不起訴や処分軽減に直結することが多く、弁護士の交渉力が結果を左右します。 |

| 男女問題 | 不倫の慰謝料を請求したい/請求されている | 相場を知らずに交渉すると過大請求や過小請求になりやすく、適正額での解決には弁護士の知識が不可欠です。 |

| ネットトラブル | SNSでの誹謗中傷に対し、慰謝料請求したい | 書き込みの削除や損害賠償の請求には専門的な手続きが必要なため、弁護士のサポートが有効です。 |

| 金銭トラブル | 貸したお金を返してもらえない | 口約束だけでは回収が難しく、示談書や訴訟を視野に入れた法的対応が求められます。 |

「相手と直接話したくない」「法的に正しい条件で解決したい」と感じる場面は決して珍しくありません。

深刻化する前に、無料相談を利用してサポートの必要性などを弁護士に相談してみましょう。

示談交渉は弁護士のサポートが不可欠

示談交渉はさまざまな場面で行われますが、その中でも 刑事事件と交通事故 においては、弁護士の存在が結果を大きく左右します。

刑事事件では前科や処分の重さに直結し、交通事故では賠償額や過失割合が生活に大きな影響を与えるからです。

次に、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

刑事事件の示談交渉

刑事事件は、被害者との示談の有無が「起訴・不起訴」や「量刑」に直結するため、弁護士の関与が極めて重要です。

弁護士が介入することで次のようなメリットがあります。

- 不起訴や処分軽減につながる可能性がある

- 短い勾留期間内に示談を成立させられる

- 被害者との交渉をスムーズに進められる

- 有罪判決時の量刑に有利に働く

刑事事件で起訴されてしまうと有罪率は統計上99.9%と極めて高く、前科がつくリスクは非常に大きいと言えます。

特に身柄拘束中の事件では、勾留期間(逮捕後13日~23日)の間に示談を成立させなければならず、迅速かつ適切な対応が必要です。

また、被害者側にとっても弁護士の存在は重要です。

被害者には以下のようなメリットがあります。

- 加害者本人と直接話さずに済む

- 慰謝料や治療費など適切な請求ができる

- 守秘義務や接触禁止など安全面も契約に盛り込める

弁護士を介すことで、加害者本人と直接向き合わずに済むため精神的負担が軽くなり、慰謝料・治療費・休業損害など請求すべき項目を漏れなく整理できます。

さらに、接触禁止や守秘義務、再発防止といった安全面・生活面を守る条件も示談内容に組み込むことが可能です。

示談は、加害者側にとって「刑事処分の軽減」につながる一方、被害者側にとっても「正当な補償と心理的安心を得られる手段」です。

双方にとって納得度が高く、再トラブルを防ぐ形で解決できるからこそ、示談交渉には弁護士が不可欠と言えます。

交通事故の示談交渉

交通事故の示談は保険会社との交渉が中心となり、専門知識がなければ不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。

- 保険会社提示額を引き上げられる

- 過失割合を適正に主張できる

- 後遺障害認定を有利に進められる

- 将来の生活設計に沿った解決が可能になる

交通事故の示談では、保険会社が提示する賠償額は独自基準で低額になりやすく、過失割合や後遺障害認定も複雑で専門知識が欠かせません。

弁護士が介入することで、裁判基準に近い適正な金額を引き出し、不利な割合での合意を防ぎ、後遺障害の等級認定を有利に進めることが可能です。

さらに、示談は一度成立するとやり直しが効かないため、将来の生活再建まで見据えた解決を導けるのも弁護士を頼む大きなメリットです。

民事の示談交渉

民事の示談交渉は、当事者同士で話し合って解決する方法です。

弁護士を介さず当事者だけで話し合いが進むことも多く、示談書を作らなかったり、大事な内容を抜いたまま合意してしまったりするケースも少なくありません。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得られます。

- 相場に沿った慰謝料・賠償額で交渉してくれる

- 将来トラブルにならない示談書の内容に整えてくれる

- 相手との交渉や精神的な負担を代わってくれる

- 自分の権利を法律に基づき守ってくれる

民事の示談は当事者だけで話を進められますが、弁護士を介さないと、「払うと言ったのに支払われない」「もう請求しないと約束したのに蒸し返される」など、口約束や不十分な示談書によってトラブルへ発展しやすくなります。

さらに、法的に不利な内容のままサインしてしまえば、後から取り消すことは困難です。

弁護士が関われば、慰謝料の相場・清算条項・再請求防止などを盛り込んだ法的に有効な示談書を作成でき、将来の争いを根本から防ぐことができます。

裁判より早く解決できるからこそ、最初の判断を誤らないために弁護士のサポートは不可欠です。

弁護士なしの示談交渉が危険な理由|知らないと損する3つのリスク

示談は自分だけで進めることも可能ですが、知識や経験が不足していると大きなリスクを抱えることになります。

ここでは、弁護士に依頼せずに示談交渉を行った場合に起こりやすい3つの危険を解説します。

①【交渉決裂】相手に連絡を拒否され交渉できない

弁護士に頼らず自分で交渉しようとしても、相手が感情的になり「あなたとは話したくない」と連絡を拒否すれば、示談は一歩も進みません。

特に刑事事件では被害者が加害者本人との接触を強く嫌がるため、直接のやり取りは困難です。

電話を無視されたり、手紙を受け取っても無視されるケースも多く見られます。

弁護士が代理人となることで、ようやく交渉の窓口が開かれる可能性が生まれます。

②【金銭的損失】相手の不当な条件に抵抗できない

自分だけで示談交渉をすると、相手(特に保険会社)が提示する低額な金額に従わされてしまう危険があります。

相手は「判例ではこうだ」ともっともらしい説明をするため、知識がなければ納得してしまいやすくなります。

例えば、交通事故で「相場は50万円」と言われて応じたが、実際には弁護士基準で200万円が妥当だったというケースもあります。

弁護士なら法的根拠を示して不当な条件に対抗し、適正額での解決を導けます。

③【再発・悪化】不備のある示談書でトラブルが再燃する

自分で示談書を作成すると、必要な条項が抜け落ち、成立後に「やっぱり足りない」と追加請求される危険があります。

例えば、将来の請求を封じる清算条項がなければ、後遺症が後から発覚した際に「この分は含まれていない」と再度争いになる可能性があります。

弁護士が関与すれば、契約書としての効力を備えた示談書を整え、将来のトラブルを防ぐことができます。

示談交渉を弁護士に依頼するべき理由

示談交渉は「被害者」と「加害者」で求める結果が大きく異なります。

被害者は適正な慰謝料や損害賠償を獲得することが目的となり、加害者は法外な請求を避け、処分の軽減や円満解決を目指すことが中心となります。

さらに、立場を問わず共通して得られるのは、複雑な交渉や心理的負担から解放される安心感です。

ここからは立場ごとに、弁護士に依頼するメリットを整理します。

① 適正な慰謝料で示談できる

自分で示談交渉を進めると、相手の主張に押されて本来より低い/高い金額で合意してしまうケースが少なくありません。

弁護士に依頼すれば、裁判基準や過去の判例を根拠に慰謝料や賠償金を請求でき、適正な水準での解決が期待できます。

| 事件内容 | 友人との飲み会のあと路上で酔っ払った男性に襲われる性犯罪の被害を受けました。 犯人の弁護士から示談してほしいという連絡がありましたが、示談金は20万円しか提示されませんでした。 |

| 弁護結果 | 交渉の具体的な内容や解決金額を詳細に記載することはできませんが、被害者の方も納得いただける大幅な増額が叶いました。 |

| 事件内容 | ホテルにて派遣型マッサージ店の女性(30代)を盗撮してしまい、慰謝料としてマッサージ店から500万円請求されてしまいました。 |

| 弁護結果 | 示談交渉を行い、マッサージ店側の恫喝やプライバシー侵害をした証拠を提示して、裁判を行うことも視野に入れているとお伝えしたところ、最終的には和解金額として10万円に落ち着くことができました。 |

弁護士が間に入ることで、どちらの立場でも感情や圧力ではなく「法律上の正当な基準」で話し合いが進むため、示談が公正で納得のいく内容になりやすくなります。

② 法外な請求の回避と適正解決

たとえ加害者であっても、人権や法的に守られる権利があります。

被害者との示談交渉では、感情に基づいた過大な請求が提示されることもありますが、弁護士が介入することで法律上の適正な範囲に収めることが可能です。

過去の判例や損害算定基準を根拠に交渉を行うため、過剰な負担を避けつつ、正当な責任を果たす形で解決できます。

③ 不起訴や行政処分の軽減が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼する最大のメリットは、裁判を回避し、不起訴や処分の軽減といった将来の不利益を最小限にできる点です。

示談が成立すれば、検察官は「処罰の必要性が低い」と判断しやすくなり、前科を避けられる可能性が高まる傾向です。

万一起訴されても、示談成立は量刑に有利に働き、執行猶予や刑の軽減につながります。

さらに交通事故では、免許停止などの行政処分を短縮できる効果もあります。

④ 交渉のストレスから解放される

示談交渉で最も負担になるのは、相手と直接やり取りしなければならない点です。

怒りや不満をぶつけられることもあれば、専門用語で押し切られることもあり、精神的にも体力的にも消耗します。

弁護士に依頼すれば、すべての交渉を代理人として担ってくれるため、依頼者は相手と顔を合わせずに済みます。

被害者にとっては「減額されないか」という不安が和らぎ、加害者にとっては「謝罪を拒否される」苦痛から解放され、安心して生活を続けられます。

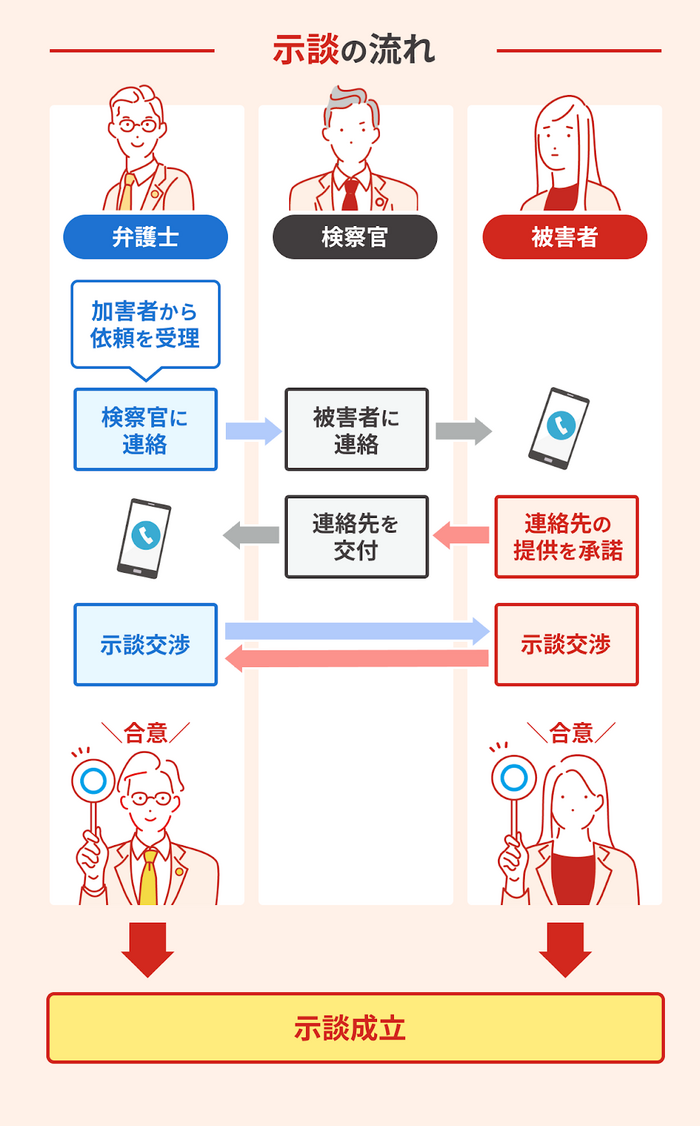

【立場・ケース別】弁護士の役割と示談交渉の流れ

示談交渉に弁護士を依頼した場合、被害者と加害者とでは重視されるポイントが異なります。

被害者は賠償金の適正化と回収が最大の目的となり、加害者は処分の軽減と円満な解決を目指すことが中心です。

ここでは、それぞれの立場における弁護士の役割と、示談交渉がどのように進むのかを解説します。

【被害者側】賠償金を最大化するための交渉サポート

被害者が弁護士に依頼すると、示談交渉は以下のような流れで進みます。

- 相談・事実確認

- 損害額の算定

- 示談交渉の開始

- 示談条件の調整

- 示談書の作成・締結

ただし、被害者が適正な賠償を得るには、単に手続きを踏むだけでは不十分です。

示談交渉の各プロセスで法律知識と交渉力が求められ、それを担えるのは弁護士です。

弁護士は法的根拠や判例を用いた主張、適正な賠償額の算出、契約条項の整備といった専門的業務を担います。

低額提示への反論や将来の請求を封じる清算条項の作成まで抜かりなく対応することで、適正な賠償を得られる環境に整えてくれます。

【加害者側】処分軽減と円満解決を目指すための交渉サポート

加害者側からの依頼では、以下のように示談交渉が進みます。

- 相談・事実確認

- 謝罪・賠償内容の整理

- 被害者への誠意の提示

- 条件調整と合意形成

- 示談書の作成・締結

加害者は、被害者に対して誠意を示すことが最も重要です。

しかし、加害者本人は「前科を避けたい」「支払額を抑えたい」という思いが先行し、被害者への誠意を十分に示せない場合が少なくありません。

そこで弁護士が代理人として介入し、謝罪や賠償の条件を具体的に整理し、誠意ある対応を形にして被害者へ伝えます。

この「誠意の可視化」があるからこそ、被害者も交渉のテーブルにつきやすくなります。

示談が成立すれば、検察官や裁判官に有利な情状として働きかけることができ、不起訴や処分軽減の可能性が高まります。

示談交渉における弁護士費用と内訳

示談交渉を弁護士に依頼すると、費用は一度にまとめて支払うのではなく、段階ごとに発生します。

一般的には「相談料 → 着手金 → 報酬金 → 実費・日当」という流れで支払うのが基本です。

それぞれに相場があり、どの段階で何にお金がかかるのかを知っておくことで依頼しやすくなるでしょう。

| 支払い項目 | 相場の目安 | 内容 |

| ① 相談料 | 30分あたり5,000円~1万円程度(初回無料が多い) | 初回相談や法律的アドバイスにかかる費用 |

| ② 着手金 | 10万円~100万円程度 | 弁護士が正式に受任し、交渉に着手するための費用 |

| ③ 報酬金(成功報酬) | 得られた経済的利益の10~20%程度 | 示談が成立した場合に支払う成果報酬 |

| ④ 実費・日当 | 数千円~数万円程度 | 交通費、郵送費、書類取得費など、実際にかかった経費 |

相談料|依頼前の相談費用

弁護士に示談交渉を依頼する前にかかるのが「相談料」です。

一般的な相場は30分あたり5,000円~1万円程度ですが、近年は初回相談を無料にしている事務所が多数あります。

無料相談を活用すれば、費用をかけずに弁護士の対応力や見積もりを確認できるため、依頼するかどうかの判断材料になります。

ただし、2回目以降の相談や長時間に及ぶ場合は有料となることが多いため、無料の範囲を事前にチェックしておくことが重要です。

着手金|事件を受任した時点で弁護士に支払う費用

弁護士が正式に受任し、示談交渉に取りかかる際に必要となるのが「着手金」です。

結果に関わらず支払う初期費用であるため、依頼する時点で必ず発生します。

相場は事件のタイプによって異なり、おおむね10万円~100万円程度と幅広いのが実情です。

比較的軽い案件では低額に抑えられる一方、刑事事件や重大事故のように解決の難易度が高いケースでは高額になる傾向があります。

初回相談の際に、金額と支払い方法を具体的に確認しておくことが大切です。

報酬金(成功報酬)|結果に応じて追加で支払う費用

示談が成立した場合や有利な結果を得られた場合に支払うのが「報酬金」です。

相場は経済的利益の10~20%程度が一般的ですが、算定方法は事務所によって異なります。

割合方式をとるところもあれば、刑事事件では「不起訴30万円」「執行猶予20万円」といった固定額基準を設けている事務所もあります。

依頼を検討する際は、どの方式を採用しているかを確認しておくと安心です。

|

成功報酬の例 |

|

| 被害者家族の請求額 | 200万円 |

| 弁護士交渉後の支払額 | 50万円 |

| 経済的利益(差額) | 150万円 |

| 成功報酬(30%の場合) | 45万円 |

日当|弁護士が事務所を離れる際に必要になる費用

弁護士が事務所を離れて活動する際にかかるのが「日当」です。

裁判所や現地での対応、遠方への出張などが該当し、弁護士が業務に拘束されている時間に応じて数万円単位で発生することがあります。

費用は事務所ごとに決められていますが、旧日弁連の基準に則って往復2~4時間までなら3~5万円、往復4時間を超えていると5~10万円の日当になっている弁護士が多い傾向です。

実費|切手代・交通費などの諸経費

「実費」は示談交渉の過程で実際に発生する諸経費を指します。

主な例としては、書類送付に必要な切手代、資料請求や証拠収集に伴う手数料、交通費などです。

金額は数千円から数万円程度と比較的少額ですが、積み重なると負担になるため、どの範囲を実費として請求されるのかを事前に確認することが大切です。

【費用を抑えるコツ】支払いに困ったら弁護士特約を使えないか検討しよう!

弁護士費用が心配な場合は、自分や家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていないかを確認しましょう。

特に自動車保険や火災保険には特約が付いているケースが多く、利用すれば弁護士費用を上限300万円程度まで保険会社が負担してくれます。

示談交渉の依頼料や報酬金、実費など幅広くカバーされるため、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。

加入している保険証券をチェックすることが、費用面での不安解消につながります。

示談交渉に強い弁護士の選び方

示談交渉を弁護士に依頼するとき、どの弁護士に頼むかで結果が大きく変わります。

経験不足や相性の合わない弁護士に依頼してしまうと、示談が不利な条件でまとまったり、費用が不透明なまま進んで後悔につながることもあるでしょう。

そこで、依頼前に必ず確認したい3つのチェックポイントを紹介します。

- 事件に関連する実績があるか

- 相談しやすく、自分と相性が合うか

- 料金体系が明確で、事前説明がしっかりしているか

①事件に関連する実績があるか確認しよう

弁護士といっても得意分野はさまざまです。

交通事故、刑事事件、男女トラブルなど、示談交渉の内容によって必要な知識や経験は大きく異なります。

そのため、自分の事件に関連する実績があるかどうかを必ず確認することが大切です。

過去にどのような案件を扱い、どのような結果を導いたのかを事務所の公式サイトや相談時に確認しましょう。

経験豊富な弁護士であれば、相場観を踏まえた的確なアドバイスや交渉を期待できます。

②相談しやすいか相性を確認しよう

示談交渉は短期間で終わることもあれば、数カ月以上かかることもあります。

その間、弁護士とやり取りを重ねるため、相談のしやすさや相性は極めて重要です。

専門用語ばかりで説明が難解だったり、質問に丁寧に答えてくれなかったりする弁護士では安心して任せられません。

初回相談で「話をきちんと聞いてくれるか」「不安や疑問に寄り添ってくれるか」を見極めることで、依頼後のストレスを避けやすくなります。

③料金体系の明確さと事前説明の有無を確認しよう

弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、料金体系が明確かどうかは最重要ポイントです。

相談料・着手金・報酬金・実費などの区分が不透明なまま依頼してしまうと、後になって予想外の請求を受ける可能性もあります。

契約前に「総額でどの程度かかるのか」「成果報酬はどのように計算されるのか」を必ず確認し、書面で提示してもらうと安心です。

示談交渉に強い弁護士は「ベンナビ」で探そう

示談交渉を有利に進めるには、経験豊富な弁護士を見つけることが欠かせません。

しかし、自分で一から探そうとすると時間がかかり、相手に先手を取られるリスクもあります。

そこで役立つのが 弁護士検索サービスの「ベンナビ」 です。

- 住所や事件ジャンルで絞って検索可能

- 示談交渉・加害者対応に強い弁護士が登録されている

- 初回相談無料やオンライン対応が多い

- 累計相談数23万件超の実績

ベンナビを活用すれば、自分が住んでいる地域や事件の種類に合った弁護士をスピーディーに見つけられます。

複数にアプローチもできるため、無料相談を利用しながら自分に合った弁護士を見つけましょう。

弁護士の示談交渉に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、弁護士の示談交渉に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q. 示談書には何を書くの?一度サインしたらどうなる?

示談書には、示談金額・支払方法・期限・将来請求を放棄する清算条項などを記載します。

一度サインすると契約として効力を持ち、原則として後から覆すことはできません。

不備があると無効を主張される危険があるため、弁護士に確認してもらうのが安全です。

Q. 相手が示談交渉に応じない場合はどうなりますか?

相手が示談を拒否すれば、交渉は成立しません。

その場合は裁判に進む可能性が高まります。

刑事事件では不起訴の判断に影響するため、特に重要です。相手が応じないときも、弁護士が代替案を提示したり裁判手続きに備えたりすることで解決の糸口を探せます。

Q. 示談金はどのようにして決まるのですか?

示談金は、被害の内容・損害額・加害者の支払い能力・過去の裁判例などをもとに算定されます。

当事者同士の話し合いだけでは感情的になりやすく、相場より低い金額で合意してしまうことも少なくありません。

弁護士が介入することで、裁判基準や判例に沿った適正額を提示でき、納得感のある解決につながります。

Q. 無実(無罪主張)のときも、示談は必要ですか?

無罪を主張していても、示談を成立させることは有利に働く場合があります。

たとえ刑事手続きで無罪となっても、民事上の損害賠償請求が残る可能性があるためです。

弁護士と相談し、方針に応じて示談を検討しましょう。

Q. 国選弁護人と私選弁護人、どちらを選ぶべき?

国選弁護人は費用負担が抑えられる一方で、必ずしも示談交渉に強い弁護士が選任されるとは限りません。

示談交渉を重視する場合は、経験や実績を比較して私選弁護人を選んだほうが安心です。

費用を抑えたいときは、まず弁護士費用特約の有無を確認しましょう。

Q. 子供が起こした交通事故の示談交渉、親の責任はどうなりますか?

未成年が事故を起こした場合、親は監督義務者として損害賠償責任を負う可能性があります。

これは 民法714条 に基づくもので、未成年者自身に賠償能力がなくても、親などの監督義務者が代わりに責任を負うと定められています。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七一四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法714条

交通事故の示談交渉では、親が被害者との窓口になることが多く、損害額や保険適用の可否を巡って複雑な判断が必要です。

弁護士に依頼することで、親の責任範囲を正しく整理し、適切な解決へと導けます。

まとめ|示談交渉は弁護士に任せるのがベスト!

示談交渉は一見すると当事者同士の話し合いに過ぎないように思えますが、実際には法律知識や交渉力が欠かせない重要な手続きです。

被害者にとっては適正な賠償を得るために、加害者にとっては不起訴や処分軽減を目指すために、弁護士の関与が大きな意味を持ちます。

さらに示談書の不備や交渉の失敗は、後に深刻なトラブルにつながるリスクもあります。

少しでも「相手と直接やり取りするのは不安」「法的に正しい条件で解決したい」と感じたら、迷わず弁護士に相談しましょう。

多くの事務所が初回相談を無料で対応しており、ベンナビ を利用すれば示談交渉に強い弁護士をスピーディーに探せます。

大切な解決の一歩を、信頼できる専門家とともに踏み出しましょう。

【全国対応】警察から捜査されている/家族が逮捕されてしまった場合は、今すぐご相談を!前科回避・示談交渉・早期釈放など、迅速かつスムーズに対応いたします《逮捕前のサポートプランあり》詳細は写真をタップ!

事務所詳細を見る

【即日対応】【Youtubeで話題】【早期釈放に豊富な実績/最短24時間で釈放の実績】少年事件・刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力。不起訴の実績多数。高校勤務経験を活かし、事件後の支援まで行います。

事務所詳細を見る

◆逮捕されたくない◆釈放してほしい◆家族・会社に知られたくない◆報道されたくない◆刑罰を受けたくない◆被害者に謝罪して示談したい【性犯罪/窃盗/詐欺/違法薬物/暴行・傷害/その他すべての犯罪に対応しております!】

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士への依頼・相談に関する新着コラム

-

【静岡県全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【茨城・水戸】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相談する...

-

【北海道全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【兵庫県全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【埼玉県全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【京都府全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【千葉県全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

【福岡県全域・博多市に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士...

-

【神奈川県全域・横浜市に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護...

-

【愛知県全域・名古屋市に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護...

弁護士への依頼・相談に関する人気コラム

-

本記事では、国選弁護人の仕組みや、私選弁護士・当番弁護士との違い、利用時の流れ、メリット・デメリットについて詳しく、簡単に解説します。 万が一の備...

-

刑事事件で逮捕され、取調べの際に役に立つのが「当番弁護士」です。当番弁護士は被疑者又は被告人が呼べる弁護士で、取調べの対応などについてアドバイスをく...

-

本記事では、刑事事件の弁護士費用の相場や、逮捕前後での費用の違いを解説。さらに、費用を抑える方法についても詳しく解説します。弁護士費用の仕組みを理解...

-

ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。東京、大阪をはじめ、47都道府県全国からの相談に...

-

本記事では、示談交渉における弁護士の役割やメリット、費用を解説。さらに弁護士に示談交渉を依頼する流れもわかりやすく紹介します。

-

自分や家族が逮捕されたときには、すぐに弁護士を呼ぶべきです。本記事では、自分や家族が逮捕されたときに呼べる弁護士の種類や呼ぶ方法、呼んだときにかかる...

-

本記事では、弁護士費用が払えない場合でも利用できる公的な支援制度や、私選弁護士の費用を抑える方法について、網羅的かつ具体的に解説します。さらに、各状...

-

私選弁護人とは、あなたや被疑者が費用を負担して、直接選任する弁護士のこと。国選弁護人は費用の負担はないものの、さまざまなデメリットがあります。結局ど...

-

刑事事件で家族が逮捕された・警察署から出頭要請を受けた場合、刑事事件が得意な弁護士に今すぐ相談しましょう。弁護士選びで失敗しないためには、大きく4つ...

-

刑事事件で最も頼りになる存在が、私選弁護人です。しかし、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。この記事では、私選弁護人の弁護士費用の相場と内訳、...

弁護士への依頼・相談の関連コラム

-

本記事では、刑事事件の弁護士費用の相場や、逮捕前後での費用の違いを解説。さらに、費用を抑える方法についても詳しく解説します。弁護士費用の仕組みを理解...

-

本記事では、法律トラブルに巻き込まれた方に向けて、弁護士と無料相談ができる主な窓口、弁護士と無料相談ができる窓口を選ぶ際のポイント、弁護士との無料相...

-

本記事では、窃盗罪の刑罰の重さ、逮捕された後の手続きの流れ、気になる弁護士費用などについて法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。窃盗事件をで...

-

国選弁護人をつけていても私選弁護人を新しく選任した場合は、弁護士を途中で切り替えることが可能です。この記事では、国選から私選に切り替える方法、その際...

-

本記事では、在宅事件の基本的な仕組みや手続きの流れ、弁護士に相談することが勧められる理由について、わかりやすく解説します。今後の不安を少しでも軽くす...

-

交通事故を起こしてしまった場合、一刻も早く弁護士に相談するべきです。事件後の対応次第では、迅速に事態を収拾できる可能性があります。 本記事では、交...

-

刑事事件では自分や家族が弁護人を選任し、弁護活動を依頼することができます。本記事ではこのような被疑者・被告人側が自ら弁護士に依頼するケースで、被疑者...

-

本記事では、国選弁護人の仕組みや、私選弁護士・当番弁護士との違い、利用時の流れ、メリット・デメリットについて詳しく、簡単に解説します。 万が一の備...

-

【茨城・水戸】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相談する...

-

【京都府全域に対応】ベンナビ刑事事件では、土・日・祝、夜間でも、24時間刑事事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。刑事事件に強い弁護士に無料相...

-

本記事では、示談交渉における弁護士の役割やメリット、費用を解説。さらに弁護士に示談交渉を依頼する流れもわかりやすく紹介します。

-

家族が逮捕された際すぐ呼べるのが私選弁護人と当番弁護士。しかし、どちらの弁護士を選べばよいのでしょうか。この記事では、一番刑事事件に精通している弁護...

弁護士への依頼・相談コラム一覧へ戻る