刑事裁判の流れとは?刑事裁判の全体像と法廷での具体的なやり取りについて解説

- 「刑事裁判はどのような流れで進むのか」

- 「被告人は刑事裁判でどのような対応を求められるのか」

一般的に、犯罪を犯して起訴されると刑事裁判が開かれます。

刑事裁判は有罪・無罪や刑罰が審理される重要な場となるため、基本的な知識を身につけたうえで臨むことが大切です。

しかし、刑事裁判は何度も経験するものではないため、具体的なイメージが湧かず、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、刑事裁判の大まかな流れについて解説します。

今後の動きを把握し、心構えをしておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

刑事裁判の大まかな流れ|起訴から判決確定までの3ステップ

はじめに、刑事裁判の大まかな流れを解説します。

起訴・裁判・判決の3ステップに分けられるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

1.検察が起訴をする

警察から事件を引き継いだ検察官は、被疑者が罪を犯していることが明白で証拠もあり、裁判にかけて刑罰を科すべきだと判断すると起訴をします。

検察官に事件が引き継がれてから起訴されるまでの期間は、被疑者が勾留されている場合と在宅事件とで異なります。

勾留されている場合は最長20日間、在宅事件の場合は2ヵ月〜4ヵ月かかるケースが多いです。

なお、起訴されない場合は不起訴となり、その時点で事件は終了し、刑罰を受けることも前科がつくこともありません。

2.刑事裁判が開かれる

検察官が裁判所に対して起訴状を提出すると、刑事裁判が開かれます。

事実関係に争いがなければ、1回の期日で審理が終了し、2回目の期日で判決を言い渡されるケースが一般的です。

多くの場合は、起訴から2ヵ月~3ヵ月程度で裁判が終了します。

一方、事件の内容が複雑で、被告人が否認している場合などは、期日が数十回に及ぶこともあります。

実際、判決が出るまでに1年以上を要するケースも少なくありません。

3.控訴しなければ判決が確定する

被告人が控訴をしなければ、そのまま判決が確定します。

控訴とは、判決の内容が不服であるとして、さらに上級の裁判所で審理をおこなうよう申し立てることです。

控訴ができるのは、判決の言い渡し日の翌日から14日以内です。

なお、法令の適用に誤りがあったり、刑の量定が不当であったりと、相当な理由がなければ控訴しても棄却されます。

控訴審で判決が覆る可能性は非常に低い点に注意してください。

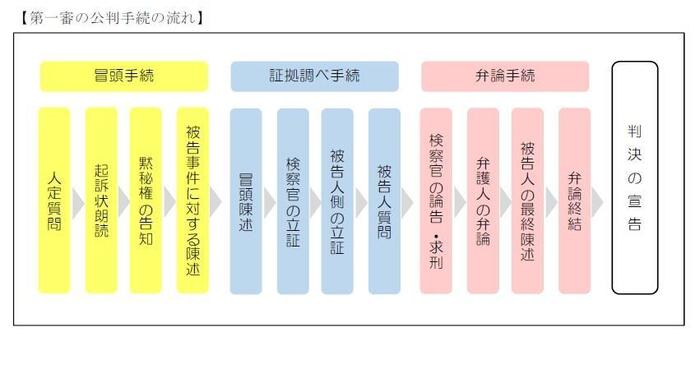

刑事裁判の具体的な流れ|法廷でおこなわれる4つの主な手続き

次に、刑事裁判の法廷でおこなわれる4つの手続きについて解説します。

引用元:刑事事件 | 裁判所

1.冒頭手続|裁判所が被告人に間違いがないかなどを確認する

刑事裁判では、まず冒頭手続がおこなわれます。

冒頭手続の具体的な流れは以下のとおりです。

- 人定質問:裁判官から被告人への問いかけによって人違いでないかを確かめる

- 起訴状朗読:検察官が起訴状を読み上げて審判の対象を明らかにする

- 権利告知:裁判官が被告人に対して黙秘権の説明をおこなう

- 意見陳述:被告人・弁護人に罪状を認否する機会が与えられる

冒頭手続は、形式的なやり取りになるケースが一般的です。

通常は5分程度で終了し、次の「証拠調べ手続」に移行します。

2.証拠調べ手続|裁判所が証拠について確認作業をおこなう

冒頭手続のあとは、証拠調べ手続がおこなわれます。

証拠調べ手続は検察側、弁護側の順に以下のような流れで進められます。

- 冒頭陳述:証明しようとする事実を読み上げる(基本的には検察側のみ)

- 証拠調べ請求:裁判所に証拠の取調べを求める

- 証拠調べ請求に対する意見:対峙する側が証拠調べ請求に対する意見を述べる

- 証拠決定:裁判官が証拠を取り調べるかどうかを決定する

- 証拠調べ:証拠書類・証拠物の確認や証人尋問を通して事実認定をおこなう

また、証拠調べの最後には、被告人質問がおこなわれます。

弁護人・検察官・裁判から質問を受けるかたちで、被告人が自らの意見を主張することになります。

3.弁論手続|裁判所が検察官、弁護人、被告人の意見を聞く

証拠調べが終わったら、弁論手続に移行します。

弁論手続は、裁判官が検察官・弁護人・被告人の意見を聞く手続きです。

具体的には、以下の流れで弁論手続が進められます。

- 検察官による論告:事件に関する意見を述べて求刑する

- 弁護人による弁論:弁護人が事実関係をまとめて処罰などに関する意見を述べる

- 被告人による最終陳述:被告人本人が反省の弁や否認する理由などを述べる

最終陳述を終えると、刑事裁判の審理は終了します。

4.判決言い渡し|裁判所が有罪か無罪かなどを言い渡す

最後に、裁判官から被告人に判決が言い渡されます。

法廷で読み上げられる判決主文の内容は、おおむね以下のとおりです。

- 有罪か無罪か

- 刑罰の内容

- 執行猶予の有無

- 労務場留置における日当(罰金刑の場合)

- 訴訟費用を被告人に負担させるかどうか

判決に不服がある場合は、14日以内に控訴するかどうかを判断しなければなりません。

通常の刑事裁判以外の裁判の流れ|裁判員裁判・略式裁判

ここでは、裁判員裁判・略式裁判になった場合の流れを解説します。

1.裁判員裁判の場合|基本的な流れは通常の刑事裁判と同じ

裁判員裁判の基本的な流れは、通常の刑事裁判と同じです。

しかし、裁判員は一般市民から選ばれるため、日常生活への影響を考慮し、効率的に審理を進める必要があります。

そこで導入されている施策が「公判前整理手続」です。

裁判官・検察官・弁護人が裁判の前に争点を絞ったり、どんな証拠によって立証するのかをあらかじめ開示したりします。

また、裁判員裁判の公判は、通常の刑事裁判と違って基本的に連日開廷されます。

公判の回数は5日~10日ほどで、短期集中で事件を終結させるようスケジューリングされるのです。

なお、通常の刑事裁判であれば、審理を経て裁判官が判決を言い渡しますが、裁判員裁判においては、審理のあとで裁判官と裁判員が評議をおこないます。

被告人を有罪とするのか無罪とするのか、有罪とする場合どれくらいの刑罰を適用するのかなどを話し合うのです。

裁判官は、評議の結果に基づいて数日以内に判決を言い渡します。

裁判員裁判であっても、被告人は控訴が可能です。

控訴審は裁判員裁判ではなく、通常の刑事裁判と同様に裁判官のみの判断で判決が下されます。

【裁判員裁判になった場合の大まかな流れ】

- 公判前整理手続

- 公判

- 評議

- 判決

- 控訴

2.略式裁判の場合|検察が提出した書面で審理がおこなわれる

略式裁判は、100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、書類のみで審理をおこなう手続きです。

略式起訴による事件処理が妥当と判断された場合、検察官が被疑者に説明し、同意を求めます。

そして、被疑者の同意を得られた場合に限り、検察官は裁判所に対して略式起訴を請求します。

最終的に裁判所が略式起訴を認めれば、書面での審理が進められ、判決が下されます。

判決は、略式命令という書面が届くことで確認可能です。

留置場で受け取るか、自宅へ郵送されるものを受け取ることになります。

そのあと罰金・科料の納付書が自宅に届くため、納付すれば手続きは終了です。

なお、略式命令の内容に不服がある場合は、略式命令を受け取ってから14日間以内に正式な刑事裁判を開くよう申し立てることができます。

また、支払いができない場合は、労役場で強制労働に服することになります。

【略式裁判になった場合の大まかな流れ】

- 起訴

- 判決

- 罰金の納付

さいごに|刑事裁判を理解したら判決を下されたあとの流れも確認しよう

刑事裁判で判決を下されたら、刑が執行されます。

拘禁刑であれば刑事施設に収容され、罰金刑であれば納付書が送られてくるので速やかに納付しなければなりません。

刑事裁判の各種手続きに関して、不明な点や疑問点がある場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

経験豊富な弁護士に相談すれば、そのときの状況を客観的に分析したうえで、今後やるべきことを提案してくれるはずです。

刑事事件の弁護が得意な弁護士を見つけたいなら、全国の法律事務所が登録しているポータルサイト「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

地域や相談内容を絞り込んで検索できるので、自身の希望に合った弁護士を効率よく探し出せます。

【初回相談無料】「学校や職場にバレたくない…」迅速対応で身柄の解放に自信あり◎≪詳細は写真をクリック≫逮捕後すぐにご相談を!ご依頼者様の味方としてスピード解決を目指します◆痴漢/盗撮/猥褻などの性犯罪からその他の犯罪まで幅広く対応

事務所詳細を見る

【初回相談無料】即日接見OK!刑事事件はスピードが非常に重要です。当事務所では、ご依頼を受けてからなるべく迅速に接見に伺い、素早い弁護活動を心がけています。休日のご相談やオンライン相談にも対応◎

事務所詳細を見る

【早期釈放に豊富な実績】家族が逮捕された/警察から捜査を受けている方はすぐにご相談を◆性犯罪/暴行・傷害/薬物事件をはじめとした刑事事件のお悩みはお任せ◆代表弁護士がフットワーク軽く迅速に対応

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

刑事事件の基礎知識に関する新着コラム

-

エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...

-

恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...

-

本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...

-

罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...

-

未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...

-

不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...

-

本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...

-

本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。

-

この記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについて...

-

ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...

刑事事件の基礎知識に関する人気コラム

-

逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...

-

本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。

-

犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...

-

少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。

-

鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...

-

書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...

-

観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。

-

刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...

-

この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...

-

在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...

刑事事件の基礎知識の関連コラム

-

道路交通法違反の時効と刑事罰に関する完全ガイドです。スピード違反から飲酒運転、あおり運転まで、各交通違反行為に適用される公訴時効を解説します。違反種...

-

刑事事件における時効とは、犯罪から一定期間経過すると加害者が起訴されなくなる制度です。罪を逃れられる制度がなぜ存在しているのか、疑問に感じている人も...

-

いじめは犯罪だと聞いたことがあるかもしれません。自分の子どもが逮捕されてしまうのか、犯罪者になってしまうのか、と不安に感じる方もいるでしょう。本記事...

-

罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...

-

今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...

-

逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...

-

どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪に...

-

本記事では、身元引受人になれる条件や具体的な役割、そして身元引受人が見つからない場合の対処法まで、分かりやすく解説します。

-

この記事では、現行犯逮捕についてくわしく解説しています。現行犯逮捕とは「目の前で犯行に及んでいる犯人を逮捕すること」です。現行犯逮捕できる要件や、一...

-

逮捕状は、現行犯以外で誰かを逮捕する際に必ず必要になる書類ですが、警察官等が裁判所に請求し、裁判官の審査を経たうえで発布されることになっています。今...

-

摘発(てきはつ)とは、「犯罪の存在を公表すること」です。犯罪があったことを社会に向けて明らかにする行為を指すため、犯人が特定されている場合には「検挙...

-

恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...

刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る